七五三は子供の今後の健やかな成長を願う大切な節目の行事です。早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)の子供を持つご家庭では、「七五三はいつ祝えばいいの?」と悩まれることが多いです。

この記事では、早生まれのお子さまにとってベストな七五三のタイミングを、満年齢と数え年の違いや、おすすめの時期を踏まえて詳しく解説します。

目次

(早生まれの解説の前に)七五三をいつ行うかの基礎知識

【七五三は男の子・女の子で何歳で行うか?】男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳

七五三を男の子、女の子それぞれ何歳でするかは、男の子が3歳と5歳、女の子が3歳と7歳が一般的です。ただし、男の子を7歳、女の子を5歳でしても問題はなく、神社のご祈祷も問題なく受け付けています。

なぜ七五三を男の子、女の子それぞれこの年齢で行うようになったのかは、平安時代や鎌倉時代の儀式に遡ると言われています。平安時代や鎌倉時代は、医療が未発達であり、子供の死亡率が高かっため、子供の成長をお祝いする儀式ができ、それらの儀式が現在の七五三の発祥となる伝統行事になったと言われています。3歳、5歳、7歳それぞれ七五三の発祥となった儀式があり、簡単に説明をしていきます。

【3歳の七五三の元になった儀式】男の子・女の子両方対象の髪置の儀

3歳の七五三は平安時代の「髪置の儀」という儀式が発祥となり、男の子女の子両方を対象に七五三が行われるようになりました。平安時代では医療の未発達から、赤ちゃんを清潔にするために、髪を剃り、坊主にする習慣がありました。その後、3歳になると髪を伸ばし始め、その年齢まで成長できたことをお祝いして「髪置の儀」という儀式が行われるようになりました。3歳の七五三は「髪置の儀」を発祥とし、この儀式が男の子女の子両方が対象であったことから、3歳の七五三は男の子も女の子も対象とするようになりました。

【5歳の七五三の元になった儀式】男の子対象の袴着の儀

5歳の七五三は平安時代の「袴着の儀」という儀式が発祥となり、当初は男の子女の子の両方が対象となっていましたが、江戸時代以降、男の子が対象となる儀式に変わったことから、現在では5歳の男の子を対象に行われるようになりました。

平安時代では5歳から男女異なる衣服を付けるようになり、男の子は5歳になると袴をつけるようになりました。男の子が5歳まで成長したことをお祝いし、「袴着の儀」が行われるようになりました。このことから、5歳の七五三は男の子を対象とするようになりました。

【7歳の七五三の元になった儀式】女の子対象の帯解の儀

7歳の七五三は鎌倉時代の「帯解の儀」という儀式が発祥となり、当初は9歳の女の子が対象となっていましたが、江戸時代以降、女の子が対象となる儀式に変わったことから、現在では7歳の女の子を対象に行われるようになりました。

昔は、女の子はある年齢になると、紐がついて後ろで結ぶ着物から、腰紐と帯を使って着物を着るようになり、女の子がこの年齢まで成長したことをお祝いし、「帯解の儀」が7歳で行われるようになりました。このことから7歳の七五三は女の子が対象となるようになりました。

七五三を何歳で行うかは、七五三のいつの記事でより詳細に解説されていますので、ご参照ください

【七五三のいつ】男の子・女の子別の年齢(数え年・満年齢・早生まれ)、お参り・写真撮影の時期など

【七五三の数え年と満年齢は3歳、5歳、7歳でどっちがおすすめ】メリットデメリットから何を優先するかを元に判断

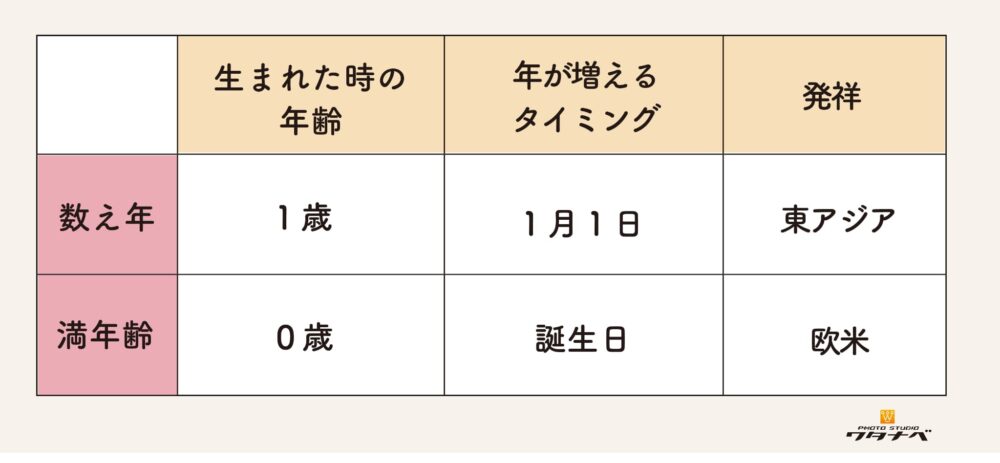

【数え年・満年齢とは?】数え年は昔の年齢の数え方・満年齢は現在の年齢の数え方

数え年とは生まれたときを1歳として、1月1日の元日が来る度に1歳加える昔の年齢の数え方で、満年齢は現在の一般的な年齢の数え方で、生まれたときを0歳として、誕生日を迎える度に1歳加える数え方です。

数え年の考え方は1月1日のお正月は、年神様から皆が1つ年をいただくという神道の考え方に基づいています。その考え方に則ると、12月31日に生まれた人は、生まれた翌日の1月1日に数え年の2歳になります。

生まれた日の最初の年齢を1歳とするのは諸説ありますが、ママのお腹の中でも赤ちゃんは命を宿しており、その期間も年齢と考えるため、生まれた時点で1歳とされているという説が有力です。

満年齢の考え方は、現在の日本で一般的に使われています。満年齢は明治維新の際の文明開化により西洋の文化が入ってきた際に、日本も西洋の文化に合わせるべく、満年齢を採用するようになりました。

七五三は基本的には数え年で行っても、満年齢で行っても問題ない

七五三は日本の伝統行事で、本来は数え年で行うものですが、現在は年齢を数えるのには、満年齢を主に使用し、七五三も満年齢で行う人の方が多くなっています。そのため、七五三は数え年で行っても、満年齢で行っても問題ないと言われています。

基本的には七五三は数え年で行っても、満年齢で行っても問題ないとされますが、3歳、5歳、7歳の七五三を数え年で行うか、満年齢で行うかはメリットデメリットが存在します。

七五三を数え年で行うか、満年齢で行うかを判断する際は何を優先して行うかがポイントになってきます。

例としては、

・子供のイヤイヤ期

・産着を使いたいか

・着物の種類

・乳歯の生え変わり

などを加味して判断をするのがおすすめです。

以下に3歳、5歳、7歳それぞれで、数え年で行うか、満年齢で行うかの判断のポイントとなってくる要素を解説します。

3歳の七五三の数え年満年齢は、イヤイヤ期、写真のあどけなさ、着物の種類で判断する

3歳の七五三を数え年でするか満年齢でするかは

・子供のイヤイヤ期を避けて七五三をするのを優先するなら満年齢

・写真のあどけなさを優先するなら数え年

・着物の種類の多さを優先するなら子供の身長が100cmになるタイミング

で判断するのがおすすめです。

3歳の七五三を数え年で行う場合は、満2歳になることが多く、その年齢はイヤイヤ期の子供も多くなります。七五三で子供が着物を嫌がってきてくれないとなるケースも多く、イヤイヤ期を避けることを優先する場合は、満年齢がおすすめです。

一方、数え年3歳(満2歳)の写真は非常にあどけないかわいい写真が撮れます。写真のあどけなさを優先する場合は、数え年がおすすめです。

また、フォトスタジオや写真館で着物のレンタルをする場合、3歳の七五三の着物は100cmが種類多く用意されていることが多いため、着物の種類を優先する場合は、子供の身長が100cmになるタイミングで七五三をするのがおすすめです。着物の大きさは多少は着付けで調整することもできるため、一度近くのフォトスタジオ・写真館に相談に行ってみるのも良いでしょう。

5歳の七五三の数え年満年齢は、お宮参りの産着を使いたいか、撮影時のポージング、着物の種類で判断する

5歳の七五三を数え年でするか満年齢でするかは

・お宮参りの産着を使いたいなら数え年

・撮影時のポージングなどを優先するなら満年齢

・着物の種類の多さを優先するなら110cmになるタイミング

などで判断するのがおすすめです。

5歳の七五三でお宮参りの際に購入した産着を仕立て直して使用したい場合は、満5歳になるとサイズが小さくなる可能性があります。数え年5歳(満年齢4歳)の場合であれば、サイズ的に着られることも多くなってきますので、5歳の七五三でお宮参りの産着を使用したい場合は、数え年5歳(満年齢4歳)のタイミングで産着を購入した呉服店に一度相談に行ってみるのもおすすめです。

一方、撮影時のポージングなどを優先するなら満年齢5歳がおすすめです。満年齢5歳と数え年5歳(満年齢4歳)のタイミングは、撮影時のポージングなどに差が出やすい年齢になります。しっかりポーズや表情の作れた写真を優先する場合は、満年齢5歳のタイミングがおすすめです。

また、撮影時の着物の種類の多さを優先する場合は、子供が110cmのタイミングがおすすめです。フォトスタジオや写真館で七五三の写真撮影や着物レンタルを考えている方は、5歳男の用の着物は110cmが種類が多く用意されていることが多く、110cmになるタイミングで七五三をするのがおすすめです。着物の大きさは多少は着付けで調整することもできるため、一度近くのフォトスタジオ・写真館に相談に行ってみるのも良いでしょう。

7歳の七五三は乳歯の生え変わり、着物の種類などで判断

7歳の七五三を数え年でするか、満年齢でするかは

・前歯の生え変わり

・着物の種類

などで判断するのがおすすめです。

7歳はちょうど前歯が生え変わるタイミングになりますので、前歯が抜ける前に七五三の写真撮影をしてしまうのもポイントになります。ただし、前歯が抜けているのも7歳の思い出とし、笑顔で歯を見せて撮影するの写真も素敵ですし、そこを気にされない家庭も多くいます。7歳の主役の子供が前歯が抜けていることを気にして、笑いたくないなどの場合は、前歯が抜ける前に前撮りをするのもおすすめです。

また、7歳の七五三の撮影時の着物の種類の多さを優先する場合は、子供が120cmのタイミングがおすすめです。フォトスタジオや写真館で七五三の写真撮影や着物レンタルを考えている家庭は7歳女の子用の着物は120cmが種類が多くなりますので、120cmになるタイミングで七五三をするのがおすすめです。着物の大きさは多少は着付けで調整することもできるため、一度近くのフォトスタジオ・写真館に相談に行ってみるのも良いでしょう。

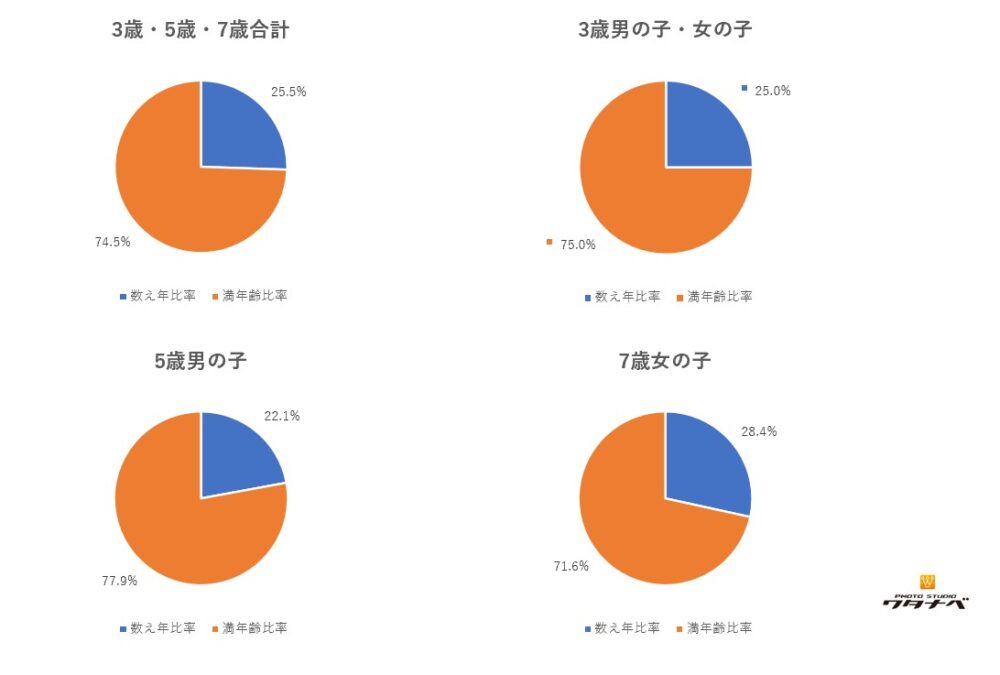

【七五三の満年齢と数え年はどっちの方が多いか?割合は?】どの年齢も満年齢が7割~8割

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)の調査結果では、数え年で七五三をする家庭の割合が25.4%、満年齢で七五三をする家庭の割合が74.5%ということが分かりました。

結果をまとめるといずれの年の七五三でも、

・数え年で七五三をする家庭の割合が2~3割

・満年齢で七五三をする家庭の割合が7~8割

くらいになっているようです。

七五三の数え年・満年齢に関しては以下の記事にて詳細が書かれています

【七五三の数え年・満年齢】割合はどっちが多いか、男の子女の子別のおすすめなど

【早生まれの子供は七五三を数え年と満年齢のどっちで行うべきか?】同学年の子供と同じ年にするかも考える

基本的には早生まれ・遅生まれの判断基準は一緒

早生まれの子供も遅生まれの子供も、七五三を数え年でするか満年齢でするかの判断のポイントは大きくは一緒になります。

上記で紹介しました

・子供のイヤイヤ期

・産着を使いたいか

・着物の種類

・乳歯の生え変わり

などが判断のポイントとしてはあります。

早生まれの子供に特有の判断のポイントとしては、同学年の子供と同じ年に七五三をできるようにするかがあります。

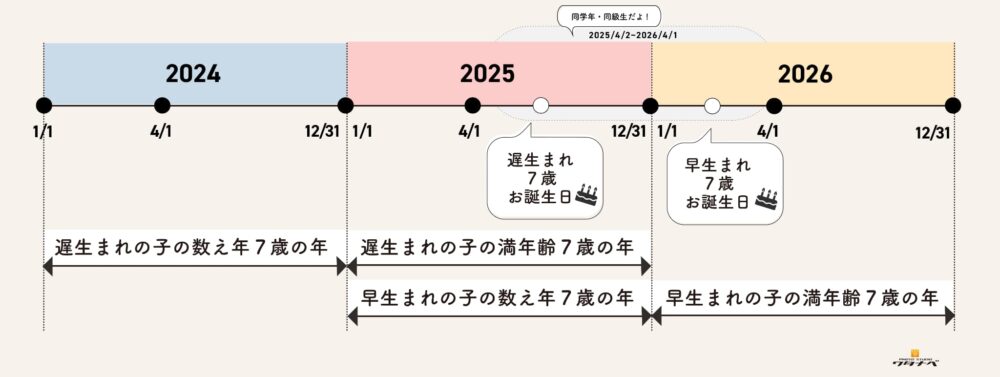

早生まれの子供は数え年に七五三を行うことで同学年の子供と同じ年に七五三をできる

早生まれの子供は、同じ学年の遅生まれの子供と比べて、年をまたいで誕生日を迎えます。そのため、早生まれの子供は、同学年の遅生まれの子供と同じ年に七五三を行うためには、数え年に七五三を行うことになります。

早生まれの子供が数え年で七五三を行うと、同学年の遅生まれの子供で満年齢で七五三を行った子供と同じ年に七五三を行うことができます。早生まれの子供が満年齢で七五三を行うと、同学年の遅生まれの子供で数え年で七五三を行った子供と比べると2年後、同学年の遅生まれの子供で満年齢で七五三を行った子供と比べると1年後に七五三を行うことによります。

7歳の場合の例を記載すると、

・遅生まれの子供は数え年の場合は年長で七五三を行います

・遅生まれの子供は満年齢の場合は小学1年生で七五三を行います

・早生まれの子供は数え年の場合は小学1年生で七五三を行います

・早生まれの子供は満年齢の場合は小学2年生で七五三を行います

早生まれ遅生まれ関係なく重要になってくる判断のポイントと合わせて、早生まれの子供は同学年の子供と同じ年に七五三をしたいかどうかも判断のポイントにいれましょう。

【早生まれの子供用】数え年・満年齢別七五三がいつかの早見表

早生まれの子供が七五三がいつかは以下の早見表を用いると何年に七五三をするかが明確で便利です。

| 3歳男の子・女の子 | 5歳男の子 | 7歳女の子 | ||||

| 数え年 | 満年齢 | 数え年 | 満年齢 | 数え年 | 満年齢 | |

| 2017年1~3月 生まれ |

2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

| 2018年1~3月 生まれ |

2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |

| 2019年1~3月 生まれ |

2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |

| 2020年1~3月 生まれ |

2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |

| 2021年1~3月 生まれ |

2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |

| 2022年1~3月 生まれ |

2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |

| 2023年1~3月 生まれ |

2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |

| 2024年1~3月 生まれ |

2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 |

| 2025年1~3月 生まれ |

2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 |

【早生まれの子供の七五三とお参りと写真撮影でおすすめの時期は?】混雑を避けるかシーズンに行くかで判断

【七五三の日はいつか】一般的には11月15日

七五三の日は11月15日とされています。

七五三の日がなぜ11月15日になったのかは諸説ありますが、代表的な説として、

まず、月が11月になったのは、収穫を終え神様に感謝する時期が11月という説があります。

また、15日になった説として代表的な説は、

・15日が鬼の出歩かない日とされ吉日とされた説

・七五三の7と5と3を足すと15になるという説

・徳川綱吉の子の徳松の健康祈願のお祝いが11月15日だったという説

があります。

ただし、北海道では11月15日は、雪も降り寒くなっているため、1ヶ月早めた10月15日に七五三を行うことが一般的とされています。

【七五三お参りにおすすめの時期は】時期をずらすなら4月~6月前半、シーズン時期なら9月後半~10月初旬

七五三のお参りのおすすめ時期は時期をずらすなら4月~6月前半、シーズン時期なら9月後半~10月初旬がおすすめです。

七五三のお参りのおすすめ時期は、まず混雑をいかに避けるがポイントになってきます。

混雑する時期としては

・11月15日に近づくほど

・土日祝日

・大安など六曜でよい日とされる日

があげられます。

次のポイントは気温を考慮します。

・6月後半~9月前半くらいまでは着物でお参りをするには暑い時期になります

・12月後半~2月頃は着物でお参りをするには寒い時期になります。

以上を考慮すると、

お参りのおすすめ時期は時期をずらす場合、4月~6月前半くらいまでがおすすめ

シーズン時期に行く場合は、4月~6月前半よりは混雑はしますが、9月後半~10月初旬がおすすめ

となります。

やむおえず混雑する時期のお参りをお考えの場合は、朝一の早い時間がおすすめです。神社のお参りは10時~12時が混雑しやすくなってくるため、すいている時間にお参りをしたい方は、朝一の早い時間帯か午後がおすすめです。お参り後お昼に食事会を予定されている方は朝一の時間を予定すると良いでしょう。

【七五三写真撮影におすすめの時期は】混雑を避けるなら4月~8月がおすすめ

写真撮影は混雑を避ける場合は、4月~8月がおすすめです。

写真撮影でフォトスタジオ・写真館が混雑するのは9月~12月になります。

そのため、混雑を避けるなら4月~8月か翌年1月以降がおすすめです。

また、フォトスタジオや写真館は前撮りを早めに撮影する家庭にお得なキャンペーンを実施することが多い傾向があり、この点も考慮すると、4月~8月に混雑を避けて、お得なキャンペーンを利用して七五三の写真撮影をするのがおすすめです。

早生まれの子供が混雑を避けて七五三をする場合の年齢の例

1月生まれの早生まれの子供が3歳5歳7歳の七五三を混雑を避けて4月・9月にする場合の年齢

1月生まれの早生まれの子供が3歳・5歳・7歳で、数え年・満年齢それぞれで、時期をずらして4月と9月に七五三を行った場合、以下のような年齢になります。

| 数え年 | 満年齢 | |

| 3歳七五三 | 4月:満2歳3ヶ月 9月:満2歳8か月 |

4月:満3歳3ヶ月 9月:満3歳8か月 |

| 5歳七五三 | 4月:満4歳3ヶ月 9月:満4歳8か月 |

4月:満5歳3ヶ月 9月:満5歳8か月 |

| 7歳七五三 | 4月:満6歳3ヶ月 9月:満6歳8か月 |

4月:満7歳3ヶ月 9月:満7歳8か月 |

2月生まれの早生まれの子供が3歳5歳7歳の七五三を混雑を避けて4月・9月にする場合の年齢

2月生まれの早生まれの子供が3歳・5歳・7歳で、数え年・満年齢それぞれで、時期をずらして4月と9月に七五三を行った場合、以下のような年齢になります。

| 数え年 | 満年齢 | |

| 3歳七五三 | 4月:満2歳2ヶ月 9月:満2歳7か月 |

4月:満3歳2ヶ月 9月:満3歳7か月 |

| 5歳七五三 | 4月:満4歳2ヶ月 9月:満4歳7か月 |

4月:満5歳2ヶ月 9月:満5歳7か月 |

| 7歳七五三 | 4月:満6歳2ヶ月 9月:満6歳7か月 |

4月:満7歳2ヶ月 9月:満7歳7か月 |

3月生まれの早生まれの子供が3歳5歳7歳の七五三を混雑を避けて4月・9月にする場合の年齢

1月生まれの早生まれの子供が3歳・5歳・7歳で、数え年・満年齢それぞれで、時期をずらして4月と9月に七五三を行った場合、以下のような年齢になります。

| 数え年 | 満年齢 | |

| 3歳七五三 | 4月:満2歳1ヶ月 9月:満2歳6か月 |

4月:満3歳1ヶ月 9月:満3歳6か月 |

| 5歳七五三 | 4月:満4歳1ヶ月 9月:満4歳6か月 |

4月:満5歳1ヶ月 9月:満5歳6か月 |

| 7歳七五三 | 4月:満6歳1ヶ月 9月:満6歳6か月 |

4月:満7歳1ヶ月 9月:満7歳6か月 |

【早生まれの子供の七五三】まとめ

1月1日~4月1日に生まれた早生まれの子供の七五三の際には、数え年で行うか、満年齢で行うかの判断の際、

・早生まれ、遅生まれに関係なく重要となってくる判断ポイント

・早生まれの子供の際に重要となってくる判断ポイント

があります。

早生まれ、遅生まれに関係なく、重要となってくる判断ポイントとしては、

・子供のイヤイヤ期

・産着を使いたいか

・着物の種類

・乳歯の生え変わり

などがあります。

早生まれの子供の際に重要となってくる判断ポイントとしては、

・同学年の子供と同じ年に七五三を行うか

があります。

以上を総合的に考慮して、早生まれの子供の七五三を数え年で行うか、満年齢で行うかを判断していくのがおすすめです。

【補足】早生まれ・遅生まれとは?

「早生まれ」とは1月1日~4月1日に生まれた人のこといいます。それに対し、「遅生まれ」とは4月2日~12月31日に生まれた人のことをいいます。

早生まれと遅生まれの子供でどのように学年が決まるのか

4月2日~12月31日までに生まれた子供とその翌年の1月1日~4月1日に生まれた子供が同じ学年になります。「早生まれ」、「遅生まれ」の言葉の意味は、早生まれの子供は生まれてから入園・入学するまでの期間が短い(早い)ことから早生まれ、遅生まれの子供は生まれてから入園・入学するまでの期間が長い(遅い)ことから遅生まれとされています。

良く混乱する例として、誕生日だけ比較をすると早生まれの子供の方が、遅生まれの子供に対して誕生日が遅れているため、早生まれなのに、誕生日は遅れていると混乱する場合があります。

誕生日が早いか、遅いかではなく、生まれてから入園・入学までの期間が短い(早い)か長い(遅い)かで判断をするようにしましょう。

【なぜ4月1日は遅生まれではなく早生まれになるのか?】入学するタイミングと年齢が増えるタイミングから決まってくる

4月1日生まれの人が早生まれとなるのは、

・小学校に入学するのが満6歳になった後の最初の4月1日

・4月1日生まれの人が満6歳になるのは3月31日

と法律で定められているからです。

入学するタイミングは、学校教育法によると、満6歳に達した日以降の最初の4月1日から就学することになっています。

また、年齢が増えるタイミングの定義は、年齢計算に関する法律によると、生まれた日から生まれた日の前日で1年を満了する形になっているため、4月1日生まれの人は3月31日に満年齢で1つ年をとる4月2日生まれの人は4月1日で満年齢で1年をとることになります。

以上から、4月1日生まれの人は3月31日で満6歳になり、その翌日の4月1日から小学校に入学することになるため、早生まれとなります。

【早生まれの子供と遅生まれの子供の特徴】早生まれの子供は遅生まれの子供に対し体格や体力に差が生まれやすい

早生まれの子供は、遅生まれの子供に比べて生まれてからの日が浅くなります。その結果、早生まれの子供は遅生まれの子供に比べて体格や体力・学力に差が出やすいことがあります。

奈良で七五三の写真撮影と着物レンタルをするならフォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)へ

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は奈良県奈良市に3店舗、橿原市に1店舗、広陵町に1店舗、京都府木津川市に1店舗があります。「ワタナベの七五三」にて七五三の前撮り・後撮りやお参りの着物レンタルや当日支度を行っています。家族にとって一生忘れない特別な時間を、幸せな体験と写真にしてお届けします。また「ワタナベの七五三」では撮影料、お衣装代、お支度代、兄弟の衣装、パパママ衣装が無料といった特典を盛り沢山にご用意しています。詳細は以下リンクをご覧ください。

▼七五三スタジオでの写真撮影に関するご案内はこちら

・七五三(前撮り・後撮り) | 奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら

▼七五三の奈良の撮影地でのロケーション出張撮影に関するご案内はこちら

・七五三カメラマン出張撮影(ロケーションフォト) | 奈良の写真撮影と着物レンタルなら

▼七五三着物レンタルに関するご案内はこちら

・七五三着物レンタル|奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら

▼七五三のママ着物(訪問着)レンタルに関するご案内はこちら

・ママ着物・訪問着レンタル|奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の着物レンタルなら

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)の店舗一覧

・奈良本店(奈良県奈良市鶴福院町26)

0742-26-3344

・奈良 押熊店(奈良県奈良市押熊町1247-1)

0742-41-1188

・奈良 柏木店(奈良県奈良市柏木町486-5)

0742-34-5001

・奈良 橿原店(奈良県橿原市土橋町370-1)

0744-25-6000

・広陵町 真美ケ丘店(奈良県北葛城郡広陵町馬見中2丁目6-26)

0745-55-0110

・京都 木津川店(京都府木津川市州見台1丁目1-1-1ガーデンモール木津川2F)

0774-75-1800

関連ページはこちら

公開日2025年7月5日

公開日2025年7月5日 更新日2025年10月21日

更新日2025年10月21日