赤口とはどういう日なのか?七五三やお宮参りのご祈祷の日が赤口と被った際はどうすればよいか?など、大安や仏滅は聞いたことがあるけれども、赤口に関してはよく分からないという方も多いのはないでしょうか。本記事では六曜の中でも赤口について解説していきます。

目次

【赤口とは】読み方・意味・由来など

赤口の読み方

赤口の読み方は、「しゃっこう」、「しゃっく」、「じゃっこう」、「せきぐち」などと読まれることが多くなっています。多く用いられるのは「しゃっこう」になります。

赤口の由来

赤口は陰陽道の「赤舌日(しゃくぜつにち)」という凶日に由来しています。この日は「赤舌神」という鬼神が人々を悩ます日とされている日であることから、万事において「凶」となる日といわれています。

赤口の意味

赤口は日の吉凶を示す六曜の一つで、前述の赤舌日からの由来と、また「赤」は火や刃物を、「口」は争いを連想させるため

・万事において「凶」とされる日

・新しいことを始めるべきではない日

・火の元や刃物に注意すべき日

・訴訟を起こすのは避ける日

などとされています。

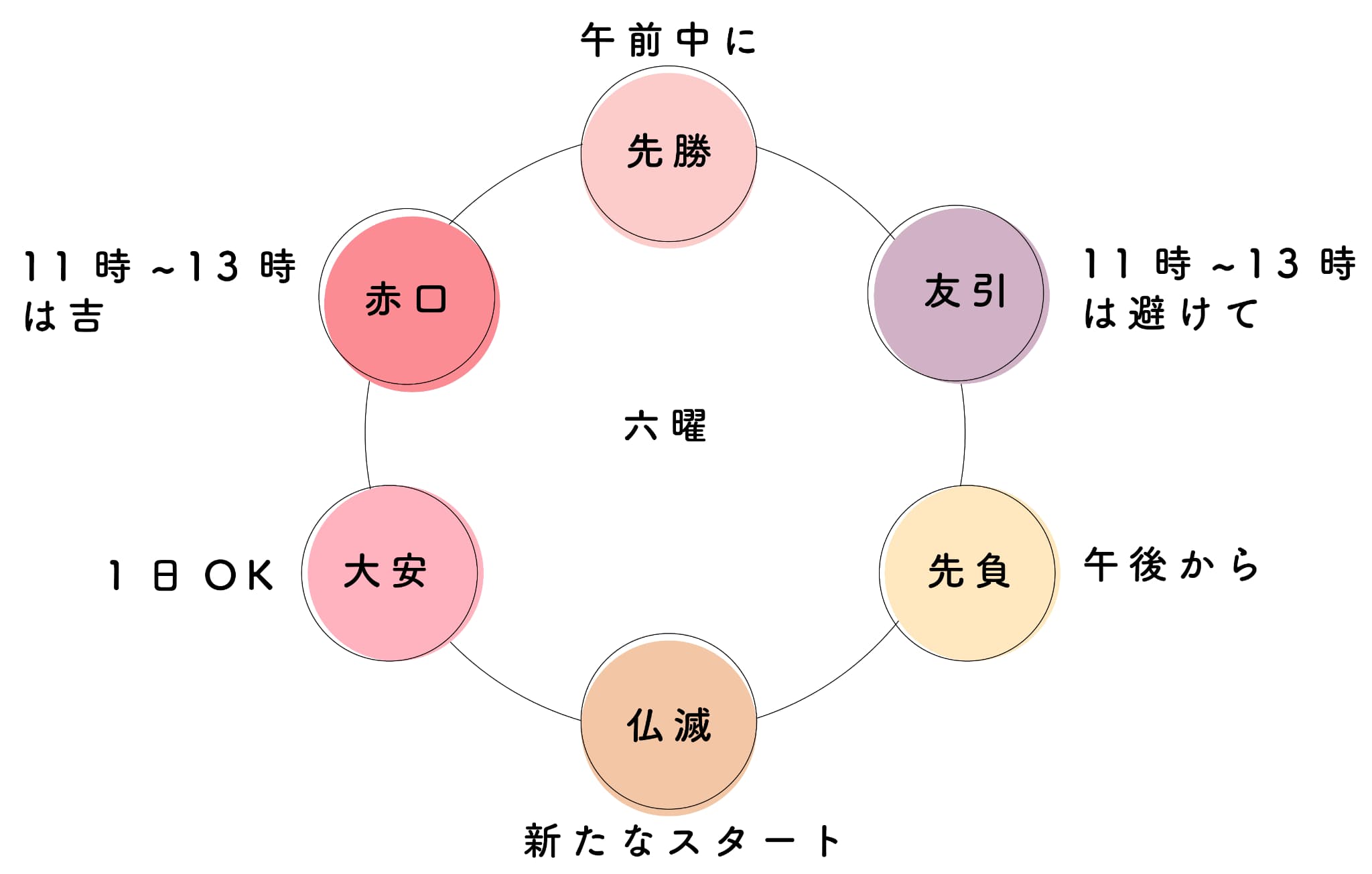

六曜における赤口の位置づけ|やらない方がよいこと、吉となる時間

赤口の六曜における位置づけ

赤口は六曜の中では仏滅に次ぐ凶日とされていて、縁起は悪い日になります。基本的にお祝い事などの慶事を避けるべきとされ、葬儀や法事などの弔事は避けなくても良いとされます。ちなみに、六曜の中での「友引」は弔事は避けるべきとされています。

赤口の日にやらないほうがいいこと

結婚式、入籍

結婚式や入籍は人生の新たな門出を祝う慶事であり、基本的に赤口の日は避けた方が良いとされます。赤口は縁起が悪く、新しいことをスタートさせるにはむかない日とされるためです。また、赤口では火や刃物は避けるべきとされ、結婚式はキャンドルサービスで火を扱ったり、ケーキカットでナイフを使用したりすることも、赤口にはふさわしくないとされます。

引っ越し

引っ越しも赤口の日は避けるべきとされます。赤口の火が火災を連想させるため、引っ越しをするには縁起が悪いとされています。

その他お祝い事

赤口は上記以外のお祝い事も基本的には避けるべきとされています。ただし、葬式や法事などの弔事に関しては避けなくて良いとされています。

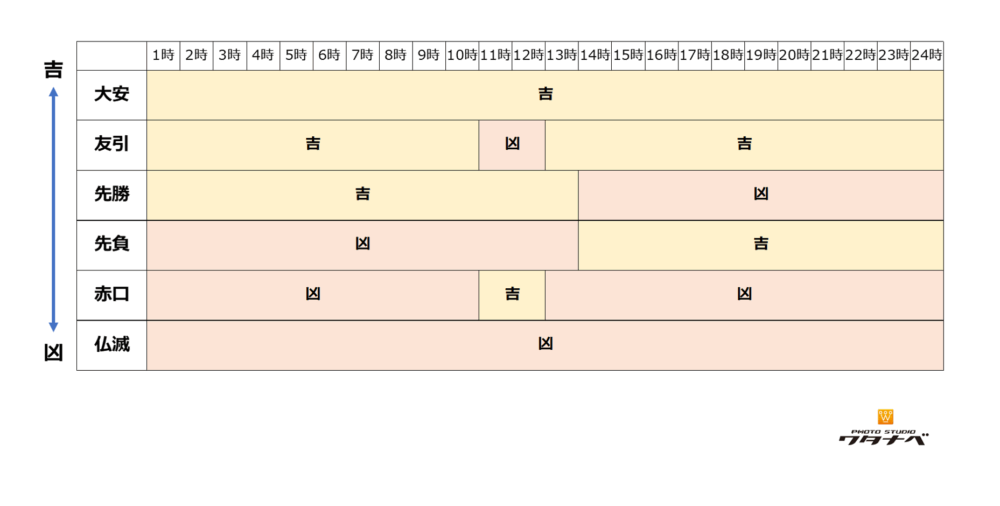

赤口の日を避けられない場合は午の刻(11時~13時)の時間帯に

赤口の日を避けられない場合は、午の刻(11時~13時)の間に用を済ませるという方針があります。赤口の日は、基本的に万事において「凶」となる日となりますが、午の刻(11時~13時の時間帯)のみ吉とされます。これはこの時間帯だけは鬼神が休む時間帯とされているためです。

赤口は仏教は神道などの宗教と関係があるか

赤口を含む六曜は暦注の一つであり、日の吉凶の占いのようなものですので、仏教の教えとは関係がありません。そのため、お寺のお参りや行事の際は六曜を考慮しなくても良いとされます。また同様に、神道とも関係がないため、神社での行事や神事に関しても特に気にする必要はないとされます。

赤口に関するよくある質問(FAQ)

赤口の日に七五三やお宮参りのお参りやご祈祷はやらないほうがよいですか?

七五三やお宮参りは、お子様の成長を祝う大切な行事であり、慶事に当たります。六曜の考え方では、赤口は新しいことや慶事には不向きな「凶日」とされています。そのため、六曜を重視する立場からは、赤口の日の七五三やお宮参りは避けるべきだと考えられます。

しかし、前述の通り、六曜は宗教とは直接関係がありません。神社やお寺によっては、六曜を気にせずご祈祷を受け付けているところがほとんどです。宗教考え方を重視する場合は、避けなくて良いとされます。

赤口の日に引っ越しをしてもよいですか?

引っ越しは、新しい生活の始まりを意味する大切なイベントであり、慶事と捉えられることが多いです。赤口は「火」や「災い」を連想させるため、六曜の観点からは、赤口の日の引っ越しは避けるべきとされています。特に、火災や怪我などのトラブルを懸念する声もあります。最終的には、ご自身の考え方や、同居する家族、関係者の意向を尊重して判断することが重要です。

赤口は葬式や法事、通夜は行っても良いか

はい、赤口の日に葬式や法事、通夜といった弔事を行うことは問題ありません。友引の日は「友を引く」という語呂合わせから葬儀を避ける傾向がありますが、赤口にはそのような意味合いはありません。ご葬儀や法事の日程を決める際には、六曜の赤口を気にする必要はなく、ご遺族の都合や、お寺・斎場の空き状況などを優先して決定して問題ありません。

親や親族が赤口を気にする場合、どうすれば良いですか?

六曜は民間信仰であり、その捉え方は人それぞれです。特に年配の方や、伝統を重んじる親族の中には、赤口を強く気にする方もいらっしゃいます。そのような場合、以下の方法で円滑なコミュニケーションを図り、理解を得ることが大切です。

六曜は宗教とは関係がないことを丁寧に伝える:

仏教や神道といった宗教とは直接的な関係がないことを、穏やかに説明してみましょう。ただし、相手の価値観を否定するような言い方にならないよう注意が必要です。

吉の時間帯(午の刻11時~13時)を提案する

どうしても赤口の日に何かを行う必要がある場合は、午前11時から午後1時までの「吉の時間帯」に主要な行事を済ませることを提案してみましょう。これにより、相手の不安を和らげることができます。

他の吉日と重なっていることを説明する

六曜以外にも、一粒万倍日や天赦日など、他の吉日と重なっている場合は、そのことを伝えて安心材料とすることも有効です。ただし、これは六曜を気にする方にとって、あくまで補助的な情報となることを理解しておく必要があります。

赤口に関するまとめ

本記事では、六曜の一つである「赤口」について、その読み方、意味、由来から、避けるべき行動、そして吉となる時間帯までを詳しく解説しました。赤口は仏滅に次ぐ凶日とされ、特に新しいことの始まりや慶事には不向きだと考えられています。しかし、午の刻(午前11時~午後1時)は吉とされ、また葬儀や法事といった弔事には避けなくても良いとされています。

ただし、六曜はあくまで民間信仰であり、宗教とは直接的な関係はありません。しかし、社会的な慣習として広く浸透しているため、特に大切な行事を計画する際には、六曜を気にする方への配慮も重要となります。

六曜全般について

六曜とは?意味は?

六曜とは日の吉兆(よいこと、おめでたいことの前触れ)を判断する考え方の一つです。六曜には「大安」・「友引」・「先勝」・「先負」・「赤口」・「仏滅」という6つの曜日があり、それぞれが異なる運勢を象徴しており、結婚式や葬式、引っ越しや開業など大事な出来事を行う際に参考にされます。別名六輝ともいいます。

六曜に対して、現在曜日に使用されている「日、月、火、水、木、金、土」を七曜と言います。六曜は現在でも多くのカレンダーに書かれており、吉凶の判断に用いられています。

六曜の由来と歴史

六曜は中国が発祥とされていて、日本には14世紀頃(鎌倉時代~室町時代)に伝えられたとされています。六曜は元々は中国で時間を区切るものとして使用されていて、中国では1日を6つに区切り六曜を当てはまていました。

日本に伝わった後は、当初は現在の曜日のように使用されていましたが、江戸時代の終わり頃から、現在のように日の吉兆を占うための暦注へと変化したとされています。

六曜(大安・先勝・先負・友引・赤口・仏滅)のそれぞれの読み方と意味

【大安とは】六曜の中で最も吉日、1日通して万事に良き

「大安」は「たいあん」または「だいあん」と読み、六曜の中でも最も吉日とされています。

「おおいに安し」を意味し、時間帯による吉凶の区分がなく、1日を通して万事において良きを維持できるとされます。

開業や開店、登記、建築、オフィス移転・結婚式なども、六曜の中で大安が最もふさわしいとして選ばれやすい傾向があります。

【友引とは】六曜の中で大安の次に祝い事に選ばれやすい、葬式や丑の刻は避ける

「友引」は「ともびき」や「ゆういん」と読まれ、結婚式や入籍などおめでたい行事は歓迎され、大安に続いて選ばれやすい傾向があります。

元々は共に引き分け、勝負がつかない日であるとされていました。現在は友を引くという意味で捉えられるようになっていて、幸せのお裾分けに適した日、一方亡くなった人が友を呼び寄せる日といった意味を持ちます。そのため、結婚式は歓迎されるが、葬式は避けるべきとされます。

「友引」は時間帯による吉凶の変化があり、午前と夕方は吉、11時~13時の丑の刻が凶とされます。

【先勝とは】午前は吉、午後は凶

「先勝」は「せんかち」、「せんしょう」、「さきがち」、「さきかち」と読み、午前が吉で午後が凶のため、何事も早めに済ませるのが良いとされます。

「先んずれば勝ち」という意味をもち、できる限り先回りして動いた方が良いとされ、午前は吉、午後は凶とされます。

予定があるならば、午前中にしておくべきとされ、訴訟事に良い日ともされています。

【先負とは】基本的には控えめにする日、午前は凶、午後は吉

「先負」は「せんぶ」、「さきまけ」、「せんまけ」、「せんぷ」と読み、「先勝」とは反対に午前は凶、午後は吉とされ、また何事も何事も控えめに平静を保つ日とされています。

「先勝」と反対に、争いごとにも向かない日とされ、訴訟や勝負事や、契約なども良い結果を得られないとされます。

「先んずれば負ける」という意味を持ち、午前は凶、午後は吉とされ、どうしてもこの日に何かすべきことがある場合は、14時以降にできるかどうかをあらかじめ検討します。

【赤口とは】六曜の中で仏滅の次に凶日、昼頃のみ吉

「赤口」は「せきぐち」や「しゃっこう」、「しゃっく」と読まれ、六曜の中で仏滅の次に凶日とされます。

赤い口の鬼に由来し、災いをもたらす日とされています。また、赤という字のイメージから、火や刃物の取扱に注意すると言った意味合いもあります。

友引とは逆に、11時~13時にあたる時間帯は吉となるため、この時間帯を活用すればリスクを回避できるとも考えられています。

【仏滅とは】六曜の中で最も凶日、1日を通して万時上手くいかない

「仏滅」は「ぶつめつ」と読み、六曜の中で最も凶日とされます。

元々は「虚亡」と呼ばれ、その後「物滅」に変わり、現在の「仏滅」になったとされます。文字通り尊い仏をも滅ぼすという意味を持ち、基本的に1日中何をしても良い結果を得られないとされます。

ただし、最近に関しては、滅びることで新たなスタートを切れるといったポジティブな考え方をし、あえて仏滅を選ぶ場合もあります。

【六曜の信憑性】六曜は関係ないのか?意識するべきなのか?

六曜の信憑性は低いとされることが多くなります。理由として、まず、様々な歴史を経て今の時代のものに名称や順序も変わっていったということがあります。六曜は元々は時間帯を占う指標でしたが、後に日を占うものとなったり、新暦に合わせて使用されるようになったりと、形が変わりながら現在にいたります。

次に、由来や根拠が不明確なことがあります。六曜の由来は諸説があり、どのように始まったか、どのように現在になったかも明確ではない風習になります。そのため、根拠がなく不明確なため信憑性が低いとされます。六曜の日付の決まり方も一定のルールに沿って機械的に割り振られているため、曜日と同じようなもので、吉や凶には根拠がありません。

また、宗教とは一切関係がないことも信憑性が低い理由として挙げられます。六曜は「仏滅」などで、「仏」の文字が入ることから、仏教と関係があると考えられることが多いですが、六曜と仏教は一切関係がありません。日本の神道にも同様に関係がありません。

六曜は、明治時代には、暦注が流行し、信じた人が暴走してしまうことが現れました。その結果、暦注は迷信であるとして、使用が禁止されたという歴史もあります。第二次世界大戦後に政府による六曜の統制が解除されました。

六曜はカレンダーには記載されることが多く、また宗教っぽさがあるため、信憑性が低いにも関わらず重視する人が少なくないのも現状です。

各月の六曜(大安・先勝・先負・友引・赤口・仏滅)はどのように決まる?

いつがどの六曜になるかは

・各月の1日が六曜のうちの何になるか

・どういう順序で六曜が割り振られるか

の2点で決まります。

まず各月の1日がどの六曜になるかに関しては、旧暦上の

・1月、7月の1日は「先勝」

・2月、8月の1日は「友引」

・3月、9月の1日は「先負」

・4月、10月の1日は「仏滅」

・5月、11月の1日は「大安」

・6月、12月の1日は「赤口」

となっています。

1日の六曜が決まると、そこから、

先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口

の順で割り振りがされます。

六曜意外の吉日・凶日について

六曜以外で縁起が良いとされる日・縁起が悪いとされる日

六曜以外の吉日・凶日の考え方|暦注下段(れきちゅうげだん)とは

暦注下段は、迷信的な要素が多く、日常生活への弊害も大きかったため、禁止令が何度も出されましたが、現代でも根強く残っている考え方になります。種類が非常に多いものになり、縁起の良い意味を持つのは「七箇の善日」と呼ばれる7種類です。

<縁起が良い日>

天赦日

歴注下段の中でもっとも縁起がいい日です。「すべての神様が天に上り万物の罪を赦す」と言われ、何をするにも良い最上の吉日とされています。仏滅などの凶日と重なると、縁起の悪さを打ち消してくれるとも言われてます

神吉日

神事に関することに吉とされる日です。お参りやお祭りをするのに良いとされています。

大明日

「天地が開けて隅々まで太陽の光に照らされる」ということから、全ての行いがうまくいく、何をするにもよい吉日とされています。

天恩日

「万民が天の恩恵を受ける日」いわれ、お祝いなどには吉日とされますが、凶事には用いてはいけないとされています。

鬼宿日

「鬼が宿にこもっていて出歩かない」といわれ、何をするにも良い日とされています。ただし、婚礼は凶になる日とされています。

母倉日

「母が子を育てるように天が人間を慈しむ」と言われ、何をするにも吉で、結婚や入籍など婚礼関係には特に縁起がいいとされています。

月徳日

その月の徳神がいる日といわれ、何事にも吉とされます。特に家の増改築や土地に関することに吉とされています。

<縁起の悪い日>

受死日

葬儀以外は大凶の日とされています。

十死日

受死日に次ぐ凶日で、万時において凶とされる

六曜以外の吉日・凶日の考え方|選日(せんじつ)とは

選日は「陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)」に基づき、十干十二支60の組み合わせで吉凶が決まります。

数が多いので、一般的に知られているものの中で、縁起の良いとされているもの悪いとされているものを紹介します。

<縁起が良い>

一粒万倍日

一粒万倍とは「一粒の種もみが万倍にも実る」という意味で物事を始めるのに吉と言われています。選日の中では何をするにもいい最高の吉日とされています。

天一天上

天一天上の期間は、方角を誤るとたたりがある天一神が天上に帰っているためたたりがなく、何かを始めるのにも良いといわれる。

<縁起が悪い>

不成就日

縁起の悪い凶日であり、何をやってもうまくいかない凶日とされています。

十方暮

十方の気が塞がり、万事が失敗する恐れがありうまくいかないとされています

八専

気が乱れて物事が偏り、よいこともよくないことも、ますますと重なる期間として、祝い事や法事は避けた方がよいとされています。

奈良で七五三の写真撮影と着物レンタルをするならフォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)へ

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は奈良県奈良市に3店舗、橿原市に1店舗、広陵町に1店舗、京都府木津川市に1店舗があります。「ワタナベの七五三」にて七五三の前撮り・後撮りやお参りの着物レンタルや当日支度を行っています。家族にとって一生忘れない特別な時間を、幸せな体験と写真にしてお届けします。また「ワタナベの七五三」では撮影料、お衣装代、お支度代、兄弟の衣装、パパママ衣装が無料といった特典を盛り沢山にご用意しています。詳細は以下リンクをご覧ください。

・七五三(前撮り・後撮り) | 奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら

・七五三着物レンタル|奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)の店舗一覧

・奈良本店(奈良県奈良市鶴福院町26)

0742-26-3344

・奈良 押熊店(奈良県奈良市押熊町1247-1)

0742-41-1188

・奈良 柏木店(奈良県奈良市柏木町486-5)

0742-34-5001

・奈良 橿原店(奈良県橿原市土橋町370-1)

0744-25-6000

・広陵町 真美ケ丘店(奈良県北葛城郡広陵町馬見中2丁目6-26)

0745-55-0110

・京都 木津川店(京都府木津川市州見台1丁目1-1-1ガーデンモール木津川2F)

0774-75-1800

関連ページはこちら

公開日2025年8月27日

公開日2025年8月27日 更新日2025年10月21日

更新日2025年10月21日