目次

- 1 【大神神社(奈良県桜井市)の七五三お参り・ご祈祷あり】体験レポート|1家族目

- 1.1 今回三輪明神 大神神社の七五三にお参り・ご祈祷に行った家族

- 1.2 【七五三のお参り・ご祈祷に大神神社を選んだ理由】近さ、有名さ、氏神様の神社であるため

- 1.3 【大神神社の七五三お参り・ご祈祷で回った順番と所要時間】所要時間は約2時間

- 1.4 【大神神社の七五三お参り・ご祈祷の各スポットはどうだったか】大鳥居・参道・二の鳥居・拝殿・祈祷殿・狭井神社

- 1.5 【大神神社の七五三ご祈祷の流れと時間】ご祈祷の所要時間はすいていると20分くらい

- 1.6 【大神神社の七五三お参り・ご祈祷を終えての感想】緑の多さ・落ち着いた雰囲気・神聖さ

- 1.7 【今後大神神社での七五三お参り・ご祈祷をお考えの方へのアドバイス】平日に歩きやすい履物で

- 2 【大神神社(奈良県桜井市)の七五三お参り・ご祈祷なし】体験レポート|2家族目

- 3 大神神社(奈良県桜井市)についての解説

- 4 大神神社(奈良県桜井市)の七五三お参り・ご祈祷をお考えならフォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)で写真撮影と着物レンタル

【大神神社(奈良県桜井市)の七五三お参り・ご祈祷あり】体験レポート|1家族目

今回三輪明神 大神神社の七五三にお参り・ご祈祷に行った家族

満3歳男の子と満2歳男の子の子供の家族です。

【七五三のお参り・ご祈祷に大神神社を選んだ理由】近さ、有名さ、氏神様の神社であるため

大神神社が実家近くにある有名な神社であり、自身の氏神様であることから、特別な思い入れのある神社だからです。

私が生まれ育った町にある大神神社は、自分にとっての氏神様でもあり、特別な存在です。受験、出産、厄年など、人生の節目にはいつもお参りに訪れていました。 結婚して今は別の町に暮らしていますが、実家に帰省するたびに、自然と足が向く場所です。

子どもの頃は特別な意識もなく訪れていた大神神社ですが、大人になるにつれ、その歴史や存在の重み、神聖さを感じるようになりました。 今回、子どもの七五三という大切な節目も、やはりこの神社で迎えたいと思い、迷わず選びました。

【大神神社の七五三お参り・ご祈祷で回った順番と所要時間】所要時間は約2時間

全体の所要時間は、ゆっくり歩いたり休憩したりしながら、だいたい2時間ほどでした。

一番近い無料駐車場から二の鳥居までは、通常なら徒歩で約5分ほどですが、子どもたちは途中で電車に気を取られたり、草で遊んだりと寄り道ばかり。私たち家族は、二の鳥居に到着するまでに10分ほどかかりました。

二の鳥居をくぐり、参道を歩いて拝殿前の手水舎へ。そこで手を洗い、口をすすいでお清めをします。 その後、拝殿の前で一度手を合わせてお祈りし、祈祷殿へ向かって祈祷の受付をしました。

受付が終わると、祈祷が始まるまで待合室でしばらく待機します。 この日は早めの時間帯で空いていたため、呼ばれるまでの待ち時間はおよそ5分程度でした。 ただ、混雑する時期や時間帯によっては、30分以上待つこともあるそうです。

祈祷は20分ほどで終了。祈祷殿を出た後は、「くすり道」と呼ばれる小道を通って、薬井戸のある狭井神社へ向かいました。 狭井神社までは徒歩で5分ほど。 その後、子どもたちも疲れてきたので、久延彦神社へのお参りはせず、駐車場に戻ることにしました。

【大神神社の七五三お参り・ご祈祷の各スポットはどうだったか】大鳥居・参道・二の鳥居・拝殿・祈祷殿・狭井神社

大鳥居

遠くからでもすぐに目に入るほどの大きさで、見えてくると子どもたちは「もうすぐ着くね!」と喜んでいました。

大神神社参道

駐車場から二の鳥居までは、三輪素麺を食べられるお店や、ソフトクリーム・クレープの自動販売機などがあり、歩いていても楽しい道のりです。 本数は多くありませんが、たまたま通った電車に子どもたちは大はしゃぎ。 駐車場付近の歩道はやや狭いですが、途中からは道幅も広がるので、子どもと一緒に歩いても安心です。

二の鳥居

二の鳥居をくぐると、木々に囲まれた涼やかな空間が広がります。 砂利道の上を歩く足音だけが響き、とても静かで、いつ訪れても神聖な雰囲気を感じられます。 拝殿までの参道はまっすぐ伸びていて、子どもたちには思わず走りたくなるような道でした。

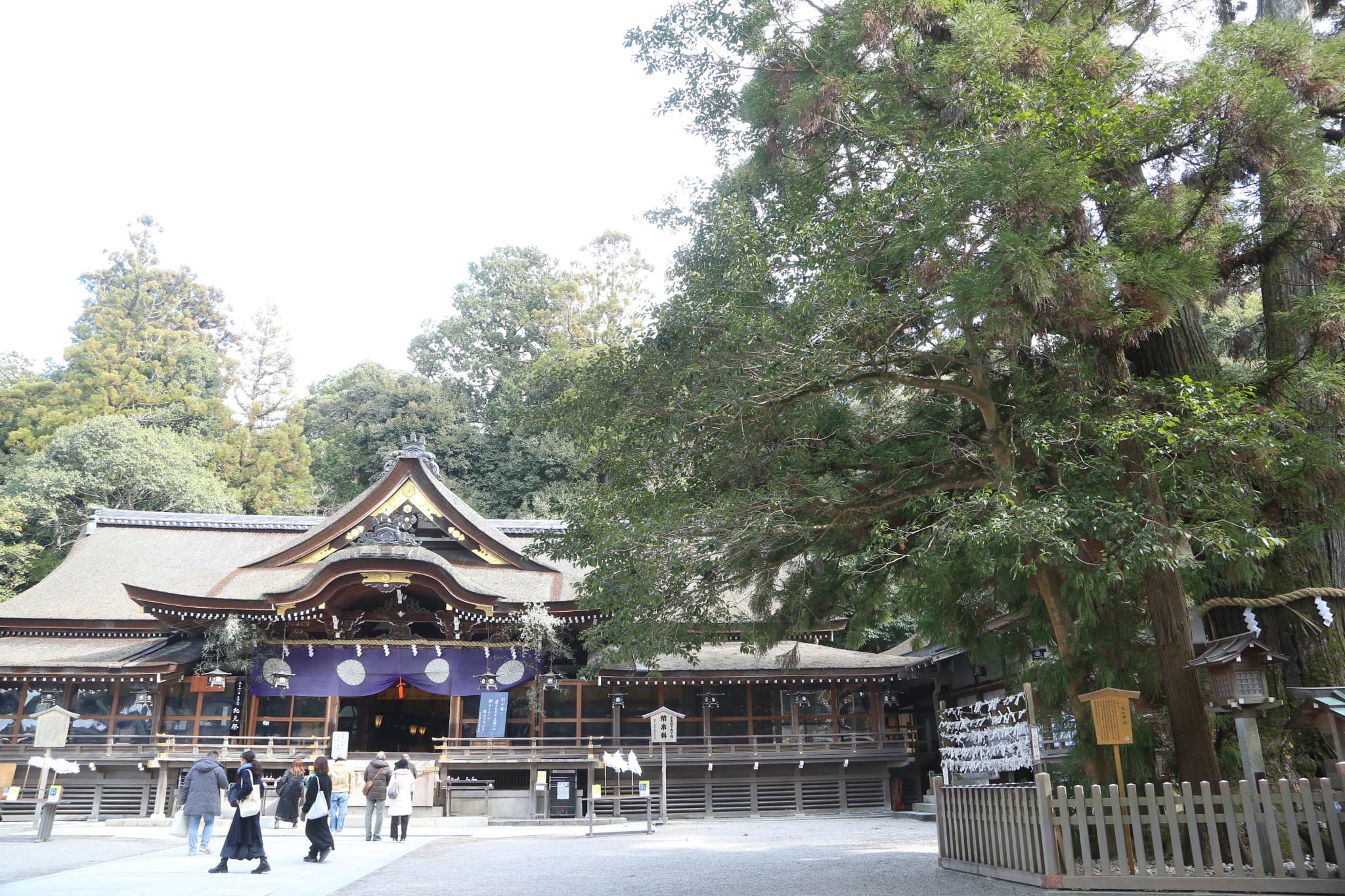

大神神社拝殿

手水舎で手と口を清めた後、階段を登ると視界が開け、拝殿が目の前に現れます。 拝殿の前でお賽銭を入れ、子どもたちと一緒に手を合わせてお祈りをしました。 記念に写真も撮りましたが、子どもたちも神聖な雰囲気を感じたのか、少し緊張している様子でした。

大神神社祈祷殿

受付を済ませると、畳敷きの広々とした待合室で名前が呼ばれるまで少し休憩。 お茶をいただきながら、子どもたちも落ち着いて待つことができました。 祈祷時間は20分ほどで、静かに座っていられたので、親としても安心しました。

祈祷が終わると、大神神社のメダルやお札、風船などをいただきました。 子どもたちは祈祷そのものよりも、お土産をもらえたことに大喜びでした。

狭井神社(さいじんじゃ)

祈祷の後は狭井神社(さいじんじゃ)へ。薬水(くすりみず)と呼ばれる清らかな湧き水をいただきました。 母として、子どもたちも家族も健康でいられるように…と、心から願いながらありがたく口に含みました。

近くには三輪山の登拝口もあり、「子どもたちがもう少し大きくなったら、一緒に登ってみたいな」と思いました。

【大神神社の七五三ご祈祷の流れと時間】ご祈祷の所要時間はすいていると20分くらい

名前を呼ばれると、祈祷所へ案内され、自由に席につきました。

七五三のご祈祷だけでなく、厄除けやお宮参りで来られている方々も一緒で、祈祷所の中は落ち着いた厳かな雰囲気でした。

私たち家族もみんなで一緒に中へ入りました。

神職の方が子どもの名前や住所を丁寧に読み上げてくださり、心のこもったご祈祷をしていただきました。

その後、巫女さんが美しい舞を披露してくださり、子どもも真剣な表情でじっと見つめていました。神聖な雰囲気に、大人も子どもも自然と背筋が伸びるような気持ちになりました。

ご祈祷はおよそ20分ほどで終わり、最後にお土産をいただいて終了となりました。

子どもは「なにが入ってるかな?」と嬉しそうに袋をのぞき込んでいました。

【大神神社の七五三お参り・ご祈祷を終えての感想】緑の多さ・落ち着いた雰囲気・神聖さ

大神神社の境内は緑に囲まれ、落ち着いた雰囲気に包まれており、何度訪れても変わらず神聖さを感じられる場所です。 七五三のシーズンということでそれなりに人出はありましたが、大混雑というほどではなく、ゆったりとお参りすることができました。子どもにとっても、普段はなかなか着ることのない着物を身にまとい、祈祷後にはメダルをいただいて、「今日は特別な日なんだ」と実感できたようでした。ここまで元気に育ってくれたこと、そしてその姿を健康に見守ることができていることを、七五三という節目を通じて改めて深く感じました。大神神社の広く静かな雰囲気の中で、家族そろって七五三を迎えられたことは、私たちにとって本当に素晴らしい経験となりました。

【今後大神神社での七五三お参り・ご祈祷をお考えの方へのアドバイス】平日に歩きやすい履物で

・平日に行くのがおすすめです。七五三のシーズン中でも平日は比較的空いており、ゆっくり参拝できます。大安など縁起の良い土日に行かれる場合は、できるだけ早い時間帯に訪れるとスムーズに進みます。

・境内は広いため、歩きやすい履物を。特にお子さまが着物を着る場合、移動時には歩きやすい靴、記念撮影のときだけ草履に履き替えると安心です。

・記念撮影スポットとしては、大鳥居や拝殿前が特におすすめです。背景に神社らしさがしっかり映えるため、写真映えします。

・境内には階段や砂利道もあるため、ベビーカーより抱っこ紐が便利です。ただし、拝殿まではエレベーターが設置されているため、ベビーカーでも参拝可能です。

・お子さまの水分補給にはご注意を。境内はとても広いため、水筒などを持参すると安心です。ただし、祈祷前の待合室には自由に飲めるお茶が用意されており、祈祷殿の下には自動販売機やベンチ・テーブルがある休憩スペースもありますので、手ぶらでも困ることは少ないでしょう。

・駐車場は拝殿まで近い方がいい方は第6駐車場がおすすめ。一番最初に出てくる第1駐車場は大鳥居を間近で見ることが出来ますが、拝殿までの近さでいうと大鳥居をくぐって少し行った第6駐車場がオススメです。

【大神神社(奈良県桜井市)の七五三お参り・ご祈祷なし】体験レポート|2家族目

今回大神神社の七五三お参りに行ったご家族

満3歳女の子と満1歳女の子の子供の家族です。

【なぜ七五三のお参り・ご祈祷に大神神社を選んだか?】地元で日本最古の神社として有名なため

大神神社は、地元の神社なので小さい時からの親近感があり、日本最古の神社の一つであるので選びました。 着物を着る機会はあまりないので、七五三のタイミングで着物は着せてあげたいなと思っていました。 また、日本の文化である着物を小さいときから体験出来るのもいいなと思っていたので七五三のお参りを着物で大神神社に行きました。

【大神神社の七五三お参り・ご祈祷でまわった順番と所要時間は?】所要時間は祈祷なしで1時間30分

合計1時間30分ぐらいです。お参りは、平日に車で行きました。

・9時40分

大きな大鳥居を車から眺めながら通り抜け駐車場に車を止めました。駐車場は無料駐車場があります。 駐車場から、二の鳥居までは10分程歩いて到着。道は整備されていて子供たちも歩きやすかったです。

・9時50分

二の鳥居で写真を撮りました。二の鳥居から手水舎までは、石を触ったり葉を触ったりしながら10分程歩きました。

・10時

手水舎では5分程いて少し長めの階段をあがると本殿に到着しました。

・10時08分

拝殿に到着。そのあとは、お賽銭にお金を入れたり拝殿で写真を撮ったりして20分程過ごしました。

・10時30分

拝殿の階段を降りて、左側(手水舎と反対側)に進むと道があり、そちらで10分ほど散策や写真撮影などをしました。

・10時40分

少し、子供が疲れてきたので その他は回らず、帰りは同じルートで下りました。

・11時

駐車場に到着し帰宅しました。

大神神社の七五三お参りの各スポットはどうだったか?

二の鳥居

大鳥居の近くの駐車場に車を止めなかったので、二の鳥居でまず写真を撮りました。 二の鳥居には、大きな鳥居と「大神神社」の大きな石碑がありお写真撮るにはおすすめです。

大神神社参道

参道は、空気が透き通っており三輪山の木で日陰になっていて、涼しかったです。 子供達は、三輪山の大きな木を見上げたり葉っぱや石を触ったり鳥の音に耳をすましたりといろんな物に触れながら頑張って歩いていました。

手水舎

手水舎では、初めて見る物に興味津々で自ら向かって行きました。周りの人達がしている光景をみながら真似てみたりしていました。着物に水がかからないように着物の袖部分を持ち上げてあげるとやりやすそうでした。

大神神社拝殿

拝殿までの階段は、少し休憩しながらも手すりを持って1人で登ってみたり、一緒に手を繋ぎながら頑張って上がっていました。 登りきると大きな拝殿が前に現れました。 立派な拝殿を目にして、「わぁ!すごい!」と 私たちも子供と一緒に、声が出た事を覚えています。 子供達は、びっくりしたように目を見開き、そのあとは、ニコッと笑い嬉しい顔をしていました。 一緒に、お賽銭まで歩いて向かいました。 抱っこをしてあげて、自分からお賽銭にお金をいれて手を合わせていました。 拝殿周りはとても広いので、歩きやすく写真を撮りやすかったです。

【大神神社の七五三お参りを終えての感想】神聖な空気感が特徴

大神神社に行くと、神聖な空気を感じ心が安らぎます。また、身体中が浄化された感じになり、自然がとても美しいです。 大きな二の鳥居を目にして子供も自分で歩く‼︎と草履で登りました。 参道の途中に見られる、山からの水をみたりと 美しい自然に、子供も触れながら楽しく歩けました。 苦戦しながらも草履で歩いている姿やお賽銭にお金を入れて、自然に手を合わせいる姿を見ると、まだまだ小さいけど成長したなぁと胸がジーンとくるものがありました。

【今後大神神社での七五三お参りをお考えの方へのアドバイス】履きなれたスニーカーでベビーカーは避けるのがおすすめ

・3歳以下の子供と一緒に行く場合は、まわる箇所を絞るのがおすすめです。3歳の七五三だと初めての着物に少し疲れてしまうことが多くなります。 大神神社はたくさんのスポットがありますが 子供が疲れすぎない数箇所を決めてまわるお参りもおすすめです。

・履きなれたスニーカーなどを持ってことがおすすめです。二の鳥居から拝殿までは 砂利の道を歩くので、普段履き慣れた靴を持って行くといいと思います。 我が家の場合、上りは草履で登りましたが帰りは、少し下りになるので滑ってしまう時もありました。スニーカーに履き替えるのも一つだと思います。

・お参りは可能であれば平日がおすすめです。我が家は平日にお参りに行きましたが、 そこまで混雑していませんでした。 土日は混雑するとの事で、平日がおすすめです。

・砂利道になるのでベビーカーは難しいと思います。

・拝殿までは歩くので、飲み物を持参すると良いです。

・落ち着いて写真撮影をするには、本殿を下った横の道が良かったです。本殿の階段を下りて社務所につながる道があり、そこは人通りがほとんどなく写真を撮るにはとてもよかったです。 写る背景は、草木や砂利などですが、子供が歩いてる着物姿などの写真を残せました。

大神神社(奈良県桜井市)についての解説

【大神神社とは】奈良県桜井市にある日本最古の神社のひとつ

大神神社は奈良県桜井市にある神社で、日本最古の神社の一つと言われます。本殿を設けず拝殿や三ツ鳥居を通して拝する原初の神祀りの様式になっています。また、拝殿の背後にそびえる三輪山は御神体として敬われています。

大神神社とはについては以下の記事で解説していますので、ご参照ください。

【大神神社(おおみわじんじゃ)とは】神様・お参り・ご祈祷・アクセスなど解説

【大神神社の祭神について】国造り・医薬・酒造りの大物主の大神

大神神社の祭神は大物主大神とされていて、全国の精霊を統べられているとされています。大物主大神は

・出雲の大国主神とともに国造りを行ったことから国造りの神様として

・崇神天皇の際に大流行した疫病を鎮めたとされることから医薬の神様として

・杜氏の高橋活日命が祭神の援助で美酒を醸したことから酒造りの神様として

有名です。

【大神神社の構成・構造】原初の神祀りの様式

原初の神祀りの様式

大神神社は祭神が三輪山に鎮まるために本殿をもうけずに三輪山に祈りを捧げるという神社の社殿が成立する前の原初の神祀りの様式をとっています。

拝殿

大神神社の拝殿は国の重要文化財にも指定されており、拝殿は鎌倉時代に創建されたとされています。拝殿の奥は神職さえ普段は足を踏み入れない神聖な場所とされています。

三ツ鳥居

大神神社の三ツ鳥居は国の重要文化財に指定されています。鳥居を横一列に三つ組み合わせた独特の形式で「三輪鳥居」とも呼ばれています。禁足地と拝殿の間には結界として三ツ鳥居が設けられています。

三輪山

標高約467mの山で、大神神社の祭神である大物主大神が鎮まるとされています。松・杉・檜などの大樹に覆われていて、杉は三輪の神杉としても有名です。三輪山は神聖な場所として入山が厳しく制限されていましたが、近年は注意事項を厳守の上、登拝ができるようになりました。参拝料は一人あたり300円で、受付は午前中のみとなっています。登拝は往復4キロで2時間ほどとなっていて、勾配もきびしく、体調不良を起こし消防隊を要請するケースも多くなっています。また私語や水分補給以外の飲食、写真撮影やスケッチ、火器の使用、植物や石の採取は禁止されています。

【大神神社に関する書物での言及】日本書記・古事記・万葉集など多数

日本書記では、大神神社の祭神である大物主の大神が崇神天皇の御代に疫病を鎮めたことがかかれています。崇神天皇の御代には疫病が国中に流行しました。崇神天皇は大物主大神から「私の子孫である大田田根子を祭主にし、酒を奉納しなさい」とお告げの夢を見ました。崇神天皇は大田田根子に大物主大神を祀らせ、酒作りの杜氏であった高橋活日命を呼び、神酒を奉納しました。すると、たちどころに疫病はおさまったということが書かれています。

古事記では、大物主大神が出雲の大国主神の前に現れ、国造りを成就させるために、三輪山に祀られることを望んだことが書かれています。

また、万葉集では三輪の杉が神杉として神聖視されていたことが書かれています。

【大神神社といえば(大神神社は何で有名か)】お酒・杉玉・白蛇・兎など

お酒

大物主大神を厚く敬った崇神天皇は、神捧げる御酒を造るために高橋邑の活日に掌酒に命じ、活日は一夜にして美酒を醸しました。崇神天皇は12月の卯の日に大物主大神への祭りを行いました。このことから大神神社の祭神は酒造りの神として敬われるようになりました。大神神社では、現在毎年11月14日に醸造安全祈願祭(酒まつり)と呼ばれる新酒の醸造の安全を祈る祭典を行っています。この祭典では、全国から全国から蔵元・杜氏が集まり、拝殿上の大きな杉玉が青々としたものに取り換えられます。

しるしの杉玉

大神神社の祭神の大物主の大神が酒造りの神様であることと、大神神社の神木が杉であることから酒屋さんの店先に杉の葉を束ねてつるす風習ができました。現在も多くの酒造業者に大神神社から杉玉が授与されています。

白蛇

大神神社の祭神である大物主大神の化身の姿が白蛇とされています。大神神社内の白蛇が住むとされるご神木は「巳の神杉」と呼ばれ、蛇の好物である卵が参拝者によってお供えされます。境内の各所に卵がお供えものとしてあるのも、白蛇の好物をお供えすることから来ています。白蛇の物語は日本書記にもあり、倭迹迹日百襲姫の元に、男が通っていましたが、男が夜にしか現れないため、姫は昼に顔見せて欲しいと頼んだところ、男は「姿を見ても驚いてはいけない」ということを伝えました。姫が男が昼の時間にいることを伝えた箱の中を見てみるとそこには白蛇がいて、男は娘の元をさり、三輪山に帰っていきました。その男と白蛇が大物主大神の化身であったとされています。姫はその後悲しみに暮れ、箸が刺さって亡くなったとされています。姫のお墓は箸墓古墳として現在も残っています。また、この姫が邪馬台国の卑弥呼であったという説もあります。

兎

崇神天皇が行った大神祭が12月の卯の日に行われたことから、大神神社は兎ともゆかりがあると言われています。毎月の卯の日には神縁の日として祭りが行われています。また大神神社の境内には兎の置物があり、撫でると身体の悪い所を癒してくれたり、願い事を叶えてくれると言われるようになりました。

【大神神社の代表的な摂社・末社】狭井神社や檜原神社など

狭井神社

三輪の神様の荒魂を祀る神社で、病気平癒の神様として信仰が篤くなっています。近くにある「薬井戸」は万病に効くという薬水が湧き出る井戸とされていて、神水を汲みに来る人が多くなっています。

大直禰子神社

国の重要文化財にも指定されています。大物主大神のご子孫の大直禰子命を祀っています。

檜原神社

祭神は天照大御神とされています。大神神社と本殿・拝殿がなく、三ツ鳥居を通して御神座を拝す様式をとっています。崇神天皇が皇居に祀られていた天照大御神をお遷しし、伊勢神宮鎮座前に大神をお祀りしたことから、「元伊勢」とも呼ばれます。

天皇社

三輪山の麓にて本記事でも度々登場した崇神天皇を祀っています。

率川神社

奈良県奈良市にある神社で、奈良市最古の神社とも言われています。三棟が横並びになっており、左側には父神の狭井大神、右側には母神の狭井大神、中央には媛蹈韛五十鈴姫命が祭神となっています。父神の狭井大神は、大神神社の大物主大神と同じ神様とされています。この三棟並んだ形で両親が寄り添うようにお守りになられる姿で鎮座されていることから安産、育児、生育安全、家庭円満の神様として敬われています

【大神神社(奈良県桜井市)の所在地】アクセスも良く七五三お参りもしやすい

所在地:奈良県桜井市三輪1422

アクセス:JR万葉まほろば線の三輪駅から徒歩5分

拝観時間:9:00~17:00

拝観料:無料

駐車場:あり

電話番号:0744-42-6633

▼他の神社の七五三お参り・ご祈祷体験レポートも掲載中です。

大神神社(奈良県桜井市)の七五三お参り・ご祈祷をお考えならフォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)で写真撮影と着物レンタル

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)では毎年、大神神社へお参りに行かれる方の七五三着物レンタルや当日支度、写真撮影などを対応させていただいています。特に大神神社にお参りをご予定される方は橿原店や広陵町 真美ケ丘店が人気となっています。

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は奈良県奈良市に3店舗、橿原市に1店舗、広陵町に1店舗、京都府木津川市に1店舗があります。奈良県全域から通いやすく、奈良京都の様々な神社やお寺にお参りに行く方にもご利用しやすくなっています。

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は七五三の前撮り・後撮りやお参りの着物レンタルを年中対応可能ですので、シーズン時期にご利用される方も、シーズンの混雑をさけてご利用される方も安心です。

創業90年以上の撮影技術と支度技術・衣装数で皆様の七五三が最高の思い出と、最高の形で何十年も残る写真を撮影し、家族にとって一生忘れない特別な時間を、幸せな体験と写真にしてお届けします。

また「ワタナベの七五三」では撮影料、お衣装代、お支度代、兄弟の衣装、パパママ衣装が無料といった特典を盛り沢山にご用意しています。写真撮影をいただく方はお参りの着物レンタルは大幅にお得になるサービスもございます。

詳細は以下をご覧ください。

▼七五三スタジオでの写真撮影に関するご案内はこちら

・七五三(前撮り・後撮り) | 奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら

▼七五三の奈良の撮影地でのロケーション出張撮影に関するご案内はこちら

・七五三カメラマン出張撮影(ロケーションフォト) | 奈良の写真撮影と着物レンタルなら

▼七五三着物レンタルに関するご案内はこちら

・七五三着物レンタル|奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)の店舗一覧

・奈良本店(奈良県奈良市鶴福院町26)

0742-26-3344

・奈良 押熊店(奈良県奈良市押熊町1247-1)

0742-41-1188

・奈良 柏木店(奈良県奈良市柏木町486-5)

0742-34-5001

・奈良 橿原店(奈良県橿原市土橋町370-1)

0744-25-6000

・広陵町 真美ケ丘店(奈良県北葛城郡広陵町馬見中2丁目6-26)

0745-55-0110

・京都 木津川店(京都府木津川市州見台1丁目1-1-1ガーデンモール木津川2F)0774-75-1800

奈良県奈良市に3店舗、橿原市に1店舗、広陵町に1店舗、京都府木津川市に1店舗展開するフォトスタジオ・写真館。創業90年以上で培った、撮影技術・笑顔を引き出す技術で、お客様の大切な記念日を最高の思い出にし、最高の品質で写真に残します。

関連ページはこちら

公開日2025年6月14日

公開日2025年6月14日 更新日2025年12月14日

更新日2025年12月14日