本記事では、身内が亡くなった喪中や忌中の期間に、子供の七五三のタイミングを迎える場合の、対応内容を解説します。前半は神社やお寺へのお参りは避けるべきか、行っても良いか。後半は、なぜそういう方針になるのかについて解説します。

目次

喪中・忌中期間の七五三お参りやご祈祷は避けるべきか、しても良いか

まず結論から言うと、喪中や忌中に子供が七五三を迎える場合のお参りに関して、①忌中は神社への参拝は避け、お寺へのお参りは問題はない②喪中は神社お寺共にお参りを避けなくても問題はないとされています。

その理由として、神社などの神道では、忌中は死の穢れをまとった期間とされていて、お祓い以外の目的で神社へ訪れるのは避けるべきとされているためです。

一方、仏教では死を穢れとしないため、忌中にお寺にお参りをいくことには問題ないとされています。

また喪中は、神道・仏教ともに喪に服す期間と考えられていて、神社もお寺も訪れても問題はないとされています。

以上の理由から、①忌中は神社は参拝は避け、お寺は問題はない②喪中は神社お寺共に、避けなくても問題はないという結論になります。

喪中・忌中期間の七五三写真撮影は避けるべきか、しても良いか

喪中・忌中期間の七五三の写真撮影の場合は、お参りのように、明確な決まりはなく、いくつか方針が考えられます。

基本的な前提を先に整理します。

- 忌中期間は神事を避けるべきで、神社への七五三お参りは避けるが、お寺へのお参りは問題ない

- 喪中期間は神社もお寺も七五三お参りをしても問題ない

- 七五三の写真撮影は神事ではないため、忌中・喪中期間にしてはいけないということはない

- 忌中も喪中もお祝い事は原則として控えるべきであるとされる

- 七五三は「3歳、5歳、7歳まで成長できたことへのお祝い」、「ここまでの成長への感謝」、「今後の健やかな成長の祈願」の主旨がある

- 喪中期間は約1年間で、1年間時期をずらすと、3歳、5歳、7歳の年齢が変わってしまう

上記に記載した前提を元にいくつか七五三の写真撮影を忌中や喪中に行うかの方針を記載します。以下の方針はどれも間違いではないため、自身や関係者との価値観や慣習で判断していくことをおすすめします。

①七五三写真撮影は神事ではないので忌中でも行う、写真撮影も通常通り行う

①の方針は七五三の写真撮影は「ここまでの成長への感謝」と、「今後の健やかな成長への祈願」が主であり、かつ写真撮影は神事ではないので、忌中であっても行って問題ないという考え方です。七五三の時期をずらさずにすることができます。

②七五三写真撮影は神事ではないので忌中でも行うが、お祝い感を控えフォーマルな写真を残す

②の方針は①と同様七五三は神事ではないので、忌中に行っても問題はないという考え方に基づきます。しかし、七五三を「3歳、5歳、7歳まで成長できたことのお祝い」という側面も考慮し、お祝い感の少ないフォーマルな写真を残すという方針です。七五三の時期をずらさずに、お祝い感を控えるということも満たすことができます。この場合は検討しているしている写真館に、喪中期間のためフォーマルな写真撮影がしたい旨を事前に伝えておきましょう。

③忌中は避け喪中の期間に七五三写真撮影を行い、撮影も通常通り行う

③の方針は神社への七五三お参りの基準と合わせる方針です。七五三の神社へのお参りは、忌中の期間は避け、喪中の期間なら問題ないという基準があります。その基準に則り七五三の写真撮影も時期をずらし、忌中が終えた後の喪中期間に行うという方針です。七五三のご祈祷や写真撮影は時期をずらしても行うことができます。また、七五三は「ここまでの成長への感謝」と、「今後の健やかな成長への祈願」が主であるという考え方もしくは、喪中のお祝いを控えるという考え方よりも七五三のお祝いをするという考え方を優先した柔軟な方針になります。

④忌中は避け喪中の期間に七五三写真撮影を行い、写真はお祝い感を控えフォーマルな写真を残す

④の方針は③の方針と同様、忌中の期間は七五三写真撮影の時期をずらし、喪中の期間に七五三の写真撮影を行う方針です。ただし七五三のお祝いという側面も考慮し、お祝い感の少ないフォーマルな写真を残すという方針です。喪中期間はお祝いを控えるという考え方を満たしつつ、写真撮影も行っていく方針になります。この場合は検討しているしている写真館に、喪中期間のためフォーマルな写真撮影がしたい旨を事前に伝えておきましょう。

⑤七五三が数え年の場合は、満年齢の年に1年ずらし喪中が空けてから七五三のお参りや写真撮影を行う

⑤の方針は喪中期間が終えるまで時期をずらすという考え方です。満年齢の場合は、3歳、5歳、7歳の年齢が変わってしまう可能性が高いため、数え年の場合にとれる方針です。喪中期間が終えることで、お祝いを控えるということもなくなり、七五三のお祝いやお祝い感のある写真撮影をすることができます。

⑥年齢がずれても喪中を優先し、1年ずれて七五三を行う

⑥の方針は七五三を満年齢で行うことを予定していた場合に、喪中が終えることを優先して、3歳、5歳、7歳の年齢を1年過ぎた状態で七五三の写真撮影行う方針になります。年齢が1年遅れても七五三写真撮影をしている写真館も多いため、事前に検討している写真館に確認をしましょう。

これらの6つの方針はいずれも間違えではありませんので、自身や親族などの関係者の価値感や慣習をもとに七五三の写真撮影をどうするかの方針を決めることをおすすめします。

決めるのは難しいという方は、③か④の方針をとれれば問題はないかと思います。

喪中・忌中期間と七五三について解説

喪中・忌中に関わる混乱

喪中や忌中に関しては、曖昧な部分が多く混乱をする方もいます。その原因としては、七五三を神社にお参り・ご祈祷に行く場合は、神道中心の考え方に基づき、また七五三をお寺にお参りに行く場合は仏教中心の考え方に基づき考える必要があります。そして神道と仏教では、特に忌中の捉え方などが異なり、忌中や喪中の一つの言葉に別の意味や見方を持つため混乱を招きます。また、現在は廃止された明治時代の服忌令の慣習が残っていたり、残っていなかったりするところも混乱を招きます。

喪中・忌中と七五三に関わる混乱

喪中や忌中は基本的にお祝い事を控えるべきとされます。七五三の主旨としては、

3歳、5歳、7歳になったことを受けて

・その年齢まで成長できたことへのお祝い

・その年齢まで成長できたことへの感謝

・今後の健やかな成長の祈願

の主旨があります。

このうちのどの側面を重視するかで、喪中・忌中のお祝いを控えることと、重なるかが分かります。

お祝いの側面を重視する場合は、喪中・忌中のお祝い事は避けるべきというところ反するため、喪中・忌中を考慮した対応が必要になってきます。一方、感謝や今後の成長への祈願を重視する場合は、喪中や忌中は気にしない対応になってきます。

以上のように

・喪中や忌中を神道的な観点でとらえるのか、仏教的な観点でとらえるのか

・服忌法の慣習を残すのか、残さないのか

・七五三を「お祝い事」として捉えるのか、「成長への感謝」や「今後の健やかな成長への祈願」としてとらえるのか

それぞれの観点や重視するポイントで、対応方針が変わってきます。

この曖昧さが混乱の原因となっています。

喪中・忌中期間の意味・由来

喪中・忌中の神道的なとらえ方

神道での忌中は、故人の祀りに専念する期間である50日とされています。神道では死は穢れたものであるとされ、忌中は外部との接触を避けて身を慎みます。死後50日に行われる五十日祭により、故人は神様になり家庭を守るとされています。神道では忌中の期間は神棚封じを行い、神社への参拝も控えます。

神道における喪中は個人への哀悼の気持ちを表す期間になります。忌中の50日を過ぎた期間は穢れがなくなるため、神社を参拝しても問題はないとされます。喪中の期間は約1年間とされ、結婚式などのお祝い事への出席や遠方への旅行などは控えることとされています。喪に服す期間は一般的には二親等までの家族がその範囲とされています。

喪中・忌中の仏教的なとらえ方

仏教での忌中の期間は、四十九日法要を終えるまでとするのが一般的です。四十九日法要までの期間は輪廻転生するまでの審判期間とされています。仏教において死を穢れとする考え方はありません。生の苦しみから解放され、別の世界へ生まれ変わるための通過点と考えられます。

仏教における喪中は基本的には神道と同じ考え方です。喪中は儒教の考え方が元になっているので、神道と仏教で違いはなく、個人への哀悼の気持ちを表す期間になります。喪中の期間は約1年間とされ、結婚式などのお祝い事への出席や遠方への旅行などは控えることとされています。喪に服す期間は一般的には二親等までの家族がその範囲とされています。

喪中・忌中の過去の法律と現在への影響

喪中や忌中は血縁によって期間が異なるというのはこの服忌令の慣習が一部残っていることがあるためです。

明治時代に出された服忌令は、一部例として

| 関係 | 忌中期間 | 喪中期間 |

| 父母 | 忌50日間 | 服13か月間 |

| 養父母 | 忌30日間 | 服150日間 |

| 夫 | 忌30日間 | 服13か月間 |

| 妻 | 忌20日間 | 服90日間 |

| 兄弟姉妹 | 忌20日間 | 服90日間 |

| 祖父母 | 忌30日間 | 服150日間 |

| 曾祖父母 | 忌20日間 | 服90日間 |

などが定められていました。

服忌令は昭和に廃止がされており、

・忌中は神道50日、仏教49日、喪中は一年間

とする考え方と

・服忌令に基づいた期間を忌中・喪中の期間にする

考え方が人によって異なります。

一般的には、前者の「忌中は神道50日、仏教49日、喪中は一年間」という考え方のようが今は主になっていると思います。

忌中・喪中で避けるべきこと

忌中で避けるべきことは、まず神様の眼に触れることがあります。具体的には、神社への参拝や神棚を開けることなどが挙げられます。

また、慶事として、結婚式や婚姻届け、新築祝いや引っ越し、また年末年始の挨拶や、おせちなどお祝い事も避けるべきとされています。

その他、香典返しや、お中元、お歳暮などの贈り物もさけるべきとされています。

さらに、旅行や交流会など交流の場への参加も避けるべきとされています。

喪中で避けるべきことは、同様に慶事として結婚式や婚姻届け、新築祝いや引っ越し、また年末年始の挨拶や、おせち、初詣などお祝い事や旅行なども避けるべきとされています。

七五三の意味・由来

七五三の由来

七五三の由来は、昔は医療が発達していなく、子供の死亡率が高かった背景から、子供の成長のお祝いをする儀式があったことからきています。

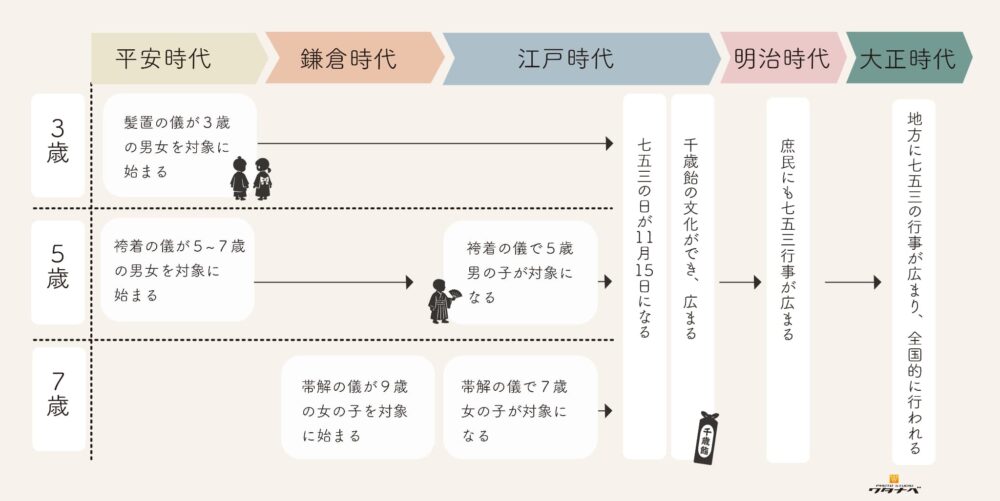

3歳の七五三では男の子、女の子を対象に「髪置の儀」という儀式があり、5歳の七五三は男の子を対象に「袴着の儀」という儀式、7歳の七五三は女の子を対象に「帯解の儀」という儀式があり現在の七五三の元となっています。

七五三がいつから始まったかに関しては以下の記事でより詳細に解説をしています。

【七五三(753)のいつ】男の子・女の子別の年齢(数え年・満年齢・早生まれ)、お参り・写真撮影の時期など

七五三の意味

七五三の意味は

・3歳、5歳、7歳の節目となる年齢まで成長できたことへのお祝い

・3歳、5歳、7歳の節目となる年齢まで成長できたことへの神様、仏様への感謝

・今後の健やかな成長の祈願

が主旨となります。

神社やお寺でお参りやご祈祷を受けたり、記念の写真撮影をしたり、親族と食事会をしたりすることが多くなっています。

喪中・忌中期間と七五三についてよくある質問と回答

Q:祖父母の忌中・喪中の期間は七五三のお参りや写真撮影を控えるべきですか?

基本的に忌中の期間は、神社へのお参りや写真撮影は控えることをおすすめします。喪中の期間は前述の通り考え方によります。実施をしても問題はないため、家族や親族と相談して決めることをおすすめします。

Q:七五三の家族が喪中期間の場合、お祝い金は渡さない方が良いですか?

喪中のお祝いをさけるということを優先する場合は、避けた方が良いとされます。渡すことを優先される場合は、お祝い感のあるポチ袋ではなく、封筒などにお金を入れて渡ることも1つのテクニックです。

Q:喪中の期間の場合、七五三の写真入り年賀状は出さない方が良いですか?

自身が喪中・忌中の際や、相手が喪中・忌中の際は年賀状を避けるようにしましょう。年賀状に七五三の写真を写して送ることも避けることをおすすめします。七五三の報告など、どうしても七五三の写真を送りたい場合は、手紙に写真を添えて送ることをおすすめします。

喪中・忌中の七五三まとめ

忌中の期間の七五三は基本的にお参りも写真撮影も時期をずらすことをおすすめします。喪中の期間に関しては、実施も時期ずらしも間違いではなく、価値観・慣習などを元に家族や親族と相談して方針を決めて進めていくことをおすすめします。

奈良の七五三の写真撮影と着物レンタルならフォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)へ

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は奈良県奈良市に3店舗、橿原市に1店舗、広陵町に1店舗、京都府木津川市に1店舗があります。「ワタナベの七五三」にて七五三の前撮り・後撮りやお参りの着物レンタルや当日支度を行っています。家族にとって一生忘れない特別な時間を、幸せな体験と写真にしてお届けします。また「ワタナベの七五三」では撮影料、お衣装代、お支度代、兄弟の衣装、パパママ衣装が無料といった特典を盛り沢山にご用意しています。詳細は以下リンクをご覧ください。

・七五三(前撮り・後撮り) | 奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら

・七五三着物レンタル|奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)の店舗一覧

・奈良本店(奈良県奈良市鶴福院町26)

0742-26-3344

・奈良 押熊店(奈良県奈良市押熊町1247-1)

0742-41-1188

・奈良 柏木店(奈良県奈良市柏木町486-5)

0742-34-5001

・奈良 橿原店(奈良県橿原市土橋町370-1)

0744-25-6000

・広陵町 真美ケ丘店(奈良県北葛城郡広陵町馬見中2丁目6-26)

0745-55-0110

・京都 木津川店(京都府木津川市州見台1丁目1-1-1ガーデンモール木津川2F)

0774-75-1800

関連ページはこちら

公開日2025年1月3日

公開日2025年1月3日 更新日2025年10月21日

更新日2025年10月21日