男の子の七五三(753)はいつ何歳で行えばよいのか、数え年・満年齢はどちらで行うのが良いか、お参りや写真撮影の時期など悩まれる点も多いかと思います。本記事では男の子の七五三をいつ行うかに関して、網羅的に解説をします。

目次

【七五三とは?】意味・由来・歴史・何をする行事か

【七五三とは?】意味・何をする行事?

七五三は子供が3歳・5歳・7歳の節目の年齢になった際に行う日本の伝統行事です。

七五三の意味は大きく3つあり

・子供が3歳、5歳、7歳の節目の年齢になったことのお祝い

・子供が節目の年齢まで成長できたことへの感謝

・今後の健やかな成長への祈願

の意味があります。

七五三で行うことは

・神社やお寺へお参り・ご祈祷

・節目の年齢での記念写真撮影

・親族に節目の年齢を迎えたことを報告し、食事会

などがあります。

【七五三はいつから?】由来や歴史

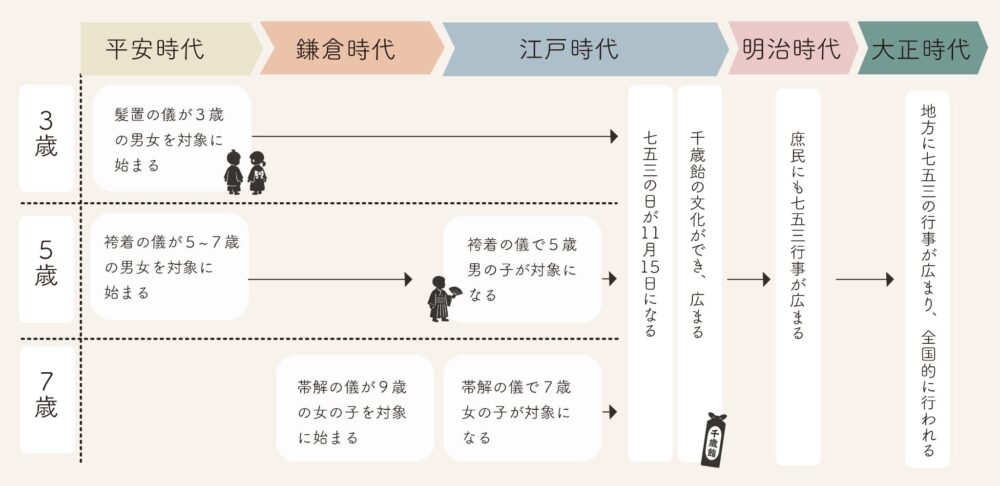

七五三の発祥は平安時代までさかのぼります。平安時代や鎌倉時代に出来た儀式が形を変えながら現在に受け継がれています。

平安時代や鎌倉時代の背景として、現在と異なり医療が発達していなく、子供の死亡率が非常に高い傾向があり、7歳までは神の子と言われていました。

その背景の中で、子供が3歳、5歳、7歳の節目の年齢になったことは非常に嬉しいことであり、節目の年齢を迎えたことのお祝いやここまで成長できたことへの感謝、今後の成長を祈願するような儀式ができ、それらが現在の七五三の由来となりました。

七五三の歴史として、よく用いられる説を以下にご紹介します。

<平安時代>3歳、5歳の七五三のはじまり

平安時代には3歳と5歳の成長をお祝いをする儀式がはじまりました。

平安時代は、3歳になるまでは赤ちゃんを清潔にするため髪を剃り坊主にし、3歳になると髪を伸ばし始めるという風習がありました。

3歳になり髪を伸ばせる年齢まで成長したことを神様に感謝し、お祝いをしました。この儀式は「髪置の儀」と呼ばれ男の子と女の子両方が対象に行われました。

また、5歳からは男女異なる衣服をつけるようになり、男の子は5歳になると袴をつけるようになりました。男の子が袴をつける年齢まで成長したことをお祝いし、この儀式を「袴着の儀」と呼びました。

<鎌倉時代>7歳の七五三のはじまり

次に、鎌倉時代に7歳の年齢をお祝いする「帯解の儀」という儀式ができました。昔は、7歳になると紐が付いていて後ろで結ぶ着物から、腰紐と帯を使って着物を着るようになりました。

「帯解の儀」では女の子が7歳になり、腰紐と帯を使って着物を着る年齢まで成長したことをお祝いしました。

袴着の儀は当初は5~7歳の男の子・女の子両方が対象、帯解の儀は当初は9歳の女の子が対象など今と異なる部分もありましたが、江戸時代に現在の七五三に近い形になり、明治・大正になるにつれて庶民や地方にも広がっていきました。

七五三の歴史に関しては以下の記事にてより詳細に解説をしています。

【七五三(753)のいつ】男の子・女の子別の年齢(数え年・満年齢・早生まれ)、お参り・写真撮影の時期など

男の子の七五三(753)はいつする?何歳?

【七五三(753)の日はいつ?何月?】一般的には11月15日

七五三の日は11月15日とされています。なぜ11月15日になったかは諸説があります。

11月15日となったのは江戸時代からと言われ、

・徳川綱吉の息子、徳松の健康祈願を行ったのが11月15日だったためと言われる説

・11月15日は鬼が出歩かない鬼宿日だったためという言われる説

・七五三の7と5と3を足すと15日になるという説

などがあります。

【男の子は七五三(753)を何歳でする?】一般的は3歳と5歳

男の子は一般的には3歳と5歳で七五三を行います。これは前述した、七五三の元となった儀式が男の子を対象としていたか、女の子を対象としていたかに由来します。

3歳になった際に行う「髪置の儀」、5歳になった際に行う「袴着の儀」は男の子が対象の儀式になり、7歳になった際に行う「帯解の儀」は男の子対象の儀式ではないため、男の子は3歳と5歳に七五三を行うのが一般的となっています。

ちなみに女の子の七五三は3歳と7歳が一般的になっています。

男の子の七五三(753)は3歳、5歳それぞれ数え年と満年齢どちらがよいか?

基本的な考え方としては、七五三は年齢・性別に関わらず、数え年に行っても満年齢に行っても問題ないとされています。

昔は数え年が使われていたので、数え年で七五三をするのが正しいという考え方もありますが、現在は満年齢が一般的に使われていて、満年齢で七五三をする家族の方が多くなっています。

男の子の七五三を数え年で行う方が良いか、満年齢で行う方が良いかは、一概に結論づけるのが難しくなっています。というのもそれぞれメリットやデメリットが存在し、七五三で何を重視するかで、数え年で行うべきか満年齢で行うべきかが変わってくるためです。以下にその判断ポイントを解説します。

男の子の3歳の七五三は数え年と満年齢のどちらがよいか?

男の子の3歳の七五三の場合、数え年と満年齢を判断するポイントとして、「いやいや期」と「あどけない姿の写真」があります。

数え年3歳のタイミングの七五三はいやいや期とかぶる可能性が高くなってきます。着物を着るのがいやになったり、ママから離れられなくて着物を着れない可能性も出てきます。いやいや期を避けることを優先するならば満年齢3歳に七五三を行うことを選択します。

一方、数え年3歳のタイミングはあどけない姿を写真に残すことができます。あどけない着物姿を残しておくことを優先する場合は数え年3歳に七五三をするのがおすすめです。

あどけない姿の写真は残したいが、親族を集めて着物で七五三をするのは難しそうという場合は、バースデーフォトを利用するのもおすすめです。

男の子の5歳の七五三は数え年と満年齢のどちらがよいか?

男の子の5歳の七五三の場合、数え年と満年齢を判断するポイントとして「産着を仕立て直しをして使いたいか」、「ポージングなどを上手にできることを重視するか」などがあります。

お宮参りの産着を仕立て直しをして使う場合、満年齢5歳のタイミングでは着物が小さくなってしまう可能性が高くなります。そのため、産着を仕立て直しをして使用したい場合は、数え年5歳の年に七五三を行うことがおすすめです。数え年5歳で七五三をする場合も子供の身体の大きさによっては着物が小さくなる可能性があるため、産着を購入した呉服屋さんへ相談に行くことをおすすめします。

一方、数え年5歳の年と満年齢5歳の年では、ポージングなどの写真撮影が上手になるのに差が出てきます。産着を使用する予定がなく、ポージングなどがきちんとできた写真を重視される場合は、満年齢5歳のタイミングで七五三を行うのがおすすめです。

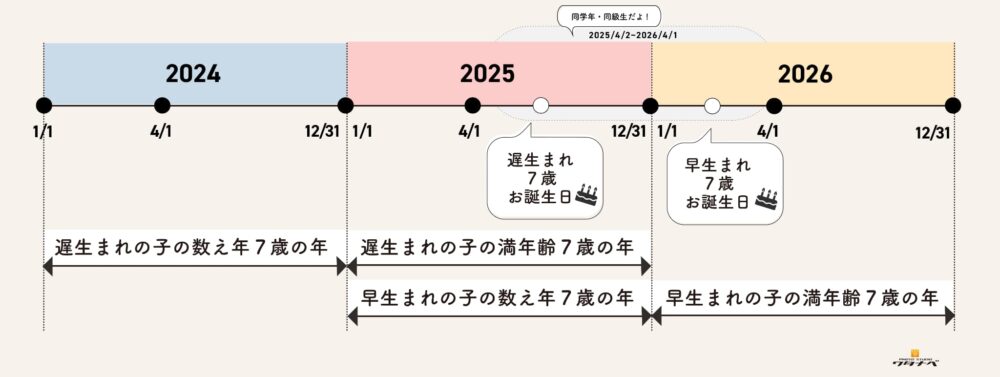

早生まれの男の子はいつ七五三をするべきか

早生まれの男の子の場合、いつ七五三を行うかは上記で記載した数え年で行うか、満年齢で行うかの判断ポイントに加え、同学年の子供と同じ年で七五三を行うかという点を考える必要があります。同学年の遅生まれの子供と同じ年で七五三を行う場合は、数え年で七五三を行います。早生まれの子供は同学年の遅生まれの子供と七五三の年が1年ずれるためです。

早生まれの子供が数え年で七五三を行った場合、同学年の遅生まれの子供で七五三を満年齢で行った家族と同じ年で七五三を行うことになります。

早生まれの子供が満年齢で七五三を行った場合、同学年の遅生まれの子供とは基本的に七五三は同じ年にはならないことになります。

ご家族の中で何を優先するかをもとに数え年に七五三を行うか、満年齢に七五三を行うかを検討していきましょう。

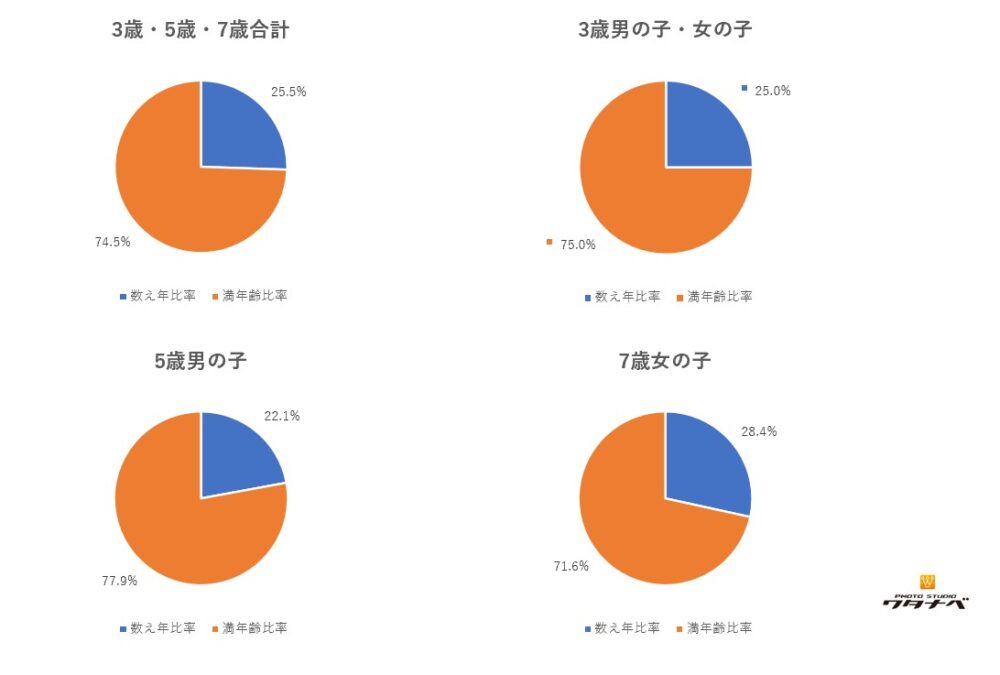

七五三の数え年と満年齢はどちらが多いか?割合はどれくらいか?

実際、3歳、5歳のタイミングで数え年と満年齢の七五三のどちらが多いか、

・3歳男の子、女の子

・5歳男の子

を対象にフォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)で行った調査では、3歳も5歳も満年齢で行った家族の方が多くなっています。

割合でいうと7~8割の家族が満年齢に七五三を行っており、2~3割の家族が数え年に七五三を行っています。

これは現在の年齢は一般的に満年齢が用いられていることが多くなっているからではないかと考えられます。

男の子の3歳、5歳の七五三がいつかの早見表

男の子の3歳、5歳の七五三がいつ行うかが一目で分かる早見表を下記に記載しますので、ご活用下さい。

| 3歳 数え年 | 3歳 満年齢 | 5歳 数え年 | 5歳 満年齢 | |

| 2017年生まれ | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |

| 2018年生まれ | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

| 2019年生まれ | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

| 2020年生まれ | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |

| 2021年生まれ | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |

| 2022年生まれ | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 |

| 2023年生まれ | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |

| 2024年生まれ | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |

| 2025年生まれ | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 |

男の子の七五三におすすめの時期はいつ?

七五三の着物の準備はいつから始めるべき?

七五三の着物の準備は早いほどおすすめです。特にレンタルの場合、着物や当日支度は基本的に早い者勝ちになり、予約が早いほどより多くの選択肢から選ぶことができます。また、フォトスタジオも申込が早いとお得になるキャンペーンをしていることも多いので、早めに着物や当日支度の準備を行うのがおすすめです。

ただし、日程変更ができるかどうかに注意をします。予約が早いとその日に別の予定が入ってしまう可能性も出てきます。その場合に日程変更が無料で行えるかも確認しておくと安心です。

男の子の七五三の写真撮影はいつがおすすめ?

男の子の七五三の写真撮影は前撮りがおすすめです。七五三の写真撮影は10月頃から混雑するため、それよりも早く行うのがおすすめです。

運動をしていて日焼けをする男の子の場合は、7月8月を避けた4月~6月や9月頃がおすすめです。

フォトスタジオも10月11月のシーズン時期よりも早い時期の前撮りの方がお得になるキャンペーンが多くなってきます。

七五三の写真撮影はいつまで可能?

写真撮影は秋の七五三シーズン後も後撮りとして、実施をしている場合が多いです。大体2月くらいまでは、後撮りを実施しているフォトスタジオが多くなってきます。

何かしらの理由で前撮りが出来なかった場合は、後撮りを検討し、いつまで後撮りが可能か検討しているフォトスタジオに問い合わせをしてみましょう。

男の子の七五三のお参りはいつがおすすめ?

七五三のお参りは混雑をさける場合、4月~6月、9月後半~10月前半がおすすめです。

七五三のお参りは、

・10月頃から混雑し始め、11月にピークを迎え、12月初旬までは混雑が続きます。

・また、土日祝や大安の日ほど混雑します。

混雑を避けたい方は、比較的早い時期でまだ暑くない4月~6月にお参りをするか、9月後半など秋の早めにお参りをするか、平日にお参りをするなど、混雑のタイミングをずらしてお参りをすることをおすすめします。

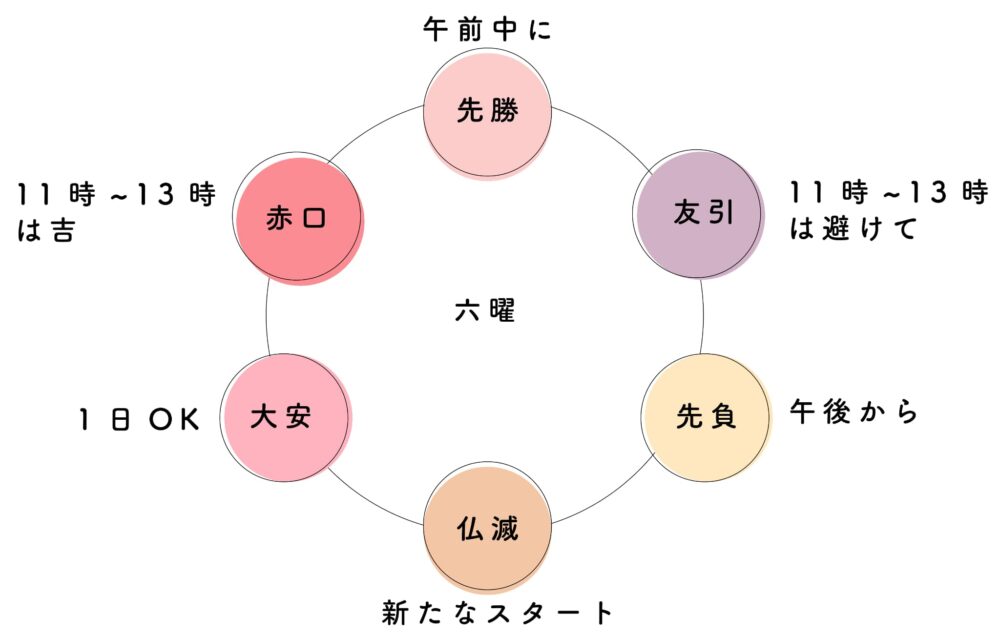

七五三のお参りの日は大安や仏滅など六曜を意識するべき?

七五三のお参りの際に六曜を気にするかに関しては、基本的に六曜は信憑性が低いとされているため、気にしなくてよいといわれます。

ただし、六曜を重視されている方も多くいるため、親族などに六曜を重視する人がいないかを確認した上で決めるのがおすすめです。

七五三のお参りの時間帯はいつがおすすめ?

七五三のお参りの時間帯は、朝一など早い時間帯がおすすめです。

神社でのお参りは10時頃から混雑しやすくなってきます。

また、子供の機嫌も午前中の方が良いことが多いため、朝一の早い時間にお参りをするのがおすすめです。

男の子の七五三に関するよくある質問

Q:男の子の七五三はお宮参りの際の産着を使用することはできますか?

A:可能です。5歳の七五三で産着を使用する場合はサイズが小さくなる可能性があるため、数え年で七五三を行うのがおすすめです。一度産着を購入した呉服店に相談をしてみてください。

Q:男の子の七五三お参りは草履と靴とどちらがおすすめですか?

A:境内が広い神社の場合は靴を用意するのがおすすめです。神社の参道は砂利や階段など歩きにくい場所も多くなってきます。転んでしまう可能性や、足が痛くなってしまう可能性もあるため、基本的には靴で移動し、記念撮影の際に草履に履き替えるのがおすすめです。

Q:男の子が7歳で七五三をするのは変ですか?

A:問題ないです。七五三は基本的には、子供が節目の年齢を迎えたことのお祝いや感謝、今後の健やかな成長が主旨となった行事のため、男の子が7歳で七五三を行っても問題はないです。ただし、七五三の由来となった行事から男の子は3歳と5歳が一般的にはなるため、7歳で七五三を行う家族は少なくなってきます。

Q:男の子の3歳と5歳の着物は何になりますか?

A:5歳の七五三は羽織袴が一般的になります。3歳の七五三は羽織袴の場合と被布の場合がありますが、羽織袴でされる方が多い印象があります。

奈良で七五三の写真撮影と着物レンタルをするならフォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)へ

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は奈良県奈良市に3店舗、橿原市に1店舗、広陵町に1店舗、京都府木津川市に1店舗があります。奈良県全域から通いやすく、奈良京都の様々な神社やお寺にお参りに行く方にもご利用しやすくなっています。

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)は七五三の前撮り・後撮りやお参りの着物レンタルを年中対応可能ですので、シーズン時期にご利用される方も、シーズンの混雑をさけてご利用される方も安心です。

創業90年以上の撮影技術と支度技術・衣装数で皆様の七五三が最高の思い出と、最高の形で何十年も残る写真を撮影し、家族にとって一生忘れない特別な時間を、幸せな体験と写真にしてお届けします。

また「ワタナベの七五三」では撮影料、お衣装代、お支度代、兄弟の衣装、パパママ衣装が無料といった特典を盛り沢山にご用意しています。写真撮影をいただく方はお参りの着物レンタルは大幅にお得になるサービスもございます。

詳細は以下をご覧ください。

▼七五三スタジオでの写真撮影に関するご案内はこちら

・七五三(前撮り・後撮り) | 奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら

▼七五三の奈良の撮影地でのロケーション出張撮影に関するご案内はこちら

・七五三カメラマン出張撮影(ロケーションフォト) | 奈良の写真撮影と着物レンタルなら

▼七五三着物レンタルに関するご案内はこちら

・七五三着物レンタル|奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の写真撮影と着物レンタルなら

▼七五三のママ着物(訪問着)レンタル二関するご案内はこちら

ママ着物・訪問着レンタル|奈良市・橿原市・広陵町・木津川市の着物レンタルなら

フォトスタジオワタナベ(渡辺写真館)の店舗一覧

・奈良本店(奈良県奈良市鶴福院町26)

0742-26-3344

・奈良 押熊店(奈良県奈良市押熊町1247-1)

0742-41-1188

・奈良 柏木店(奈良県奈良市柏木町486-5)

0742-34-5001

・奈良 橿原店(奈良県橿原市土橋町370-1)

0744-25-6000

・広陵町 真美ケ丘店(奈良県北葛城郡広陵町馬見中2丁目6-26)

0745-55-0110

・京都 木津川店(京都府木津川市州見台1丁目1-1-1ガーデンモール木津川2F)

0774-75-1800

奈良県奈良市に3店舗、橿原市に1店舗、広陵町に1店舗、京都府木津川市に1店舗展開するフォトスタジオ・写真館。創業90年以上で培った、撮影技術・笑顔を引き出す技術で、お客様の大切な記念日を最高の思い出にし、最高の品質で写真に残します。

関連ページはこちら

公開日2025年8月25日

公開日2025年8月25日 更新日2025年10月21日

更新日2025年10月21日